Ein Denkmal ist kein gewöhnliches Gebäude. Es trägt Geschichte in seinen Mauern, in jeder verwitterten Ziegelsteinfuge, in jedem Farbrest einer Wandmalerei. Doch bevor man etwas repariert, restauriert oder sogar verändert, muss man wissen: Wie ist es wirklich? Das ist die zentrale Frage der Zustandserfassung im Denkmal. Es geht nicht um eine schnelle Inspektion. Es geht um eine wissenschaftliche Dokumentation, die später entscheidet, ob ein Gebäude überlebt - oder verloren geht.

Was genau ist Zustandserfassung?

Zustandserfassung ist der erste und wichtigste Schritt in jeder Denkmalpflege. Sie beschreibt den aktuellen Zustand eines Bauwerks, bevor irgendeine Maßnahme beginnt. Fachleute nennen das den Istzustand. Es ist kein bloßes Aufschreiben von Schäden. Es ist eine detaillierte Aufzeichnung aller Materialien, Bauweisen, historischen Veränderungen und Schadensphänomene - von der feuchten Holzkonstruktion bis zum abgefallenen Putzstück.

Diese Erfassung ist nicht freiwillig. Sie ist gesetzlich vorgeschrieben. Laut § 10 des Denkmalschutzgesetzes müssen Gutachten, die für Sanierungen mit höheren Kosten eingereicht werden, auf einer fundierten Zustandserfassung beruhen. Ohne diese Dokumentation gibt es keine Genehmigung. Kein Geld. Keine Restaurierung. Das macht sie zur Grundlage aller Entscheidungen.

Drei Säulen der Dokumentation: Gutachten, Kartierung, Fotos

Die Zustandserfassung besteht aus drei untrennbaren Säulen: Gutachten, Kartierung und Fotos. Jede hat ihre eigene Aufgabe - und zusammen bilden sie ein vollständiges Bild.

Gutachten sind die fachliche Auswertung. Ein staatlich anerkannter Sachverständiger analysiert die gesammelten Daten und bewertet, was dringend getan werden muss, was langfristig beobachtet werden kann und was historisch wertvoll ist. Ein Gutachten sagt nicht nur: „Der Balken ist faul.“ Es erklärt: „Der Balken aus Eiche, aus der ersten Bauphase um 1720, zeigt durch feuchte Einwirkung einen Materialverlust von 35 %. Die Schadensursache liegt in der mangelhaften Dachentwässerung seit 1985. Eine Erneuerung ist notwendig, aber die ursprüngliche Form muss erhalten bleiben.“

Kartierung ist die räumliche Zuordnung. Hier wird auf einem Grundriss, einem Aufmaß oder einem entzerrten Foto genau markiert: Wo genau ist der Schaden? Wie groß ist er? Welches Material ist betroffen? Die Kartierung teilt das Denkmal in Bereiche ein - etwa nach Bauphasen oder Materialien - und ordnet jedem Bereich einen Zustand zu: „gut“, „mittel“, „schlecht“ oder mit prozentualen Werten. Die Deutsche Gesellschaft für Denkmalpflege (DGfD) verlangt seit 2021, dass diese Kartierungen direkt während der Untersuchung entstehen - nicht später, aus dem Gedächtnis. Nur so ist die Genauigkeit gesichert.

Fotos sind die visuelle Beweissicherung. Sie müssen nach DIN 4150-3 erstellt werden: drei Ebenen. Zuerst die Gesamtaufnahme, die zeigt, wo das Denkmal steht und wie es sich in die Umgebung einfügt. Dann die Detailaufnahme - etwa eine ganze Wand mit Putzablösung. Und schließlich die Makroaufnahme, mit Maßstab, die zeigt, wie tief die Risse gehen, wie die Holzfasern verrotten, wie sich die Farbschichten übereinander lagern. Ein Foto ohne Maßstab ist wertlos. Ein Foto ohne Kontext ist irreführend.

Digitale Technik - Fluch oder Segen?

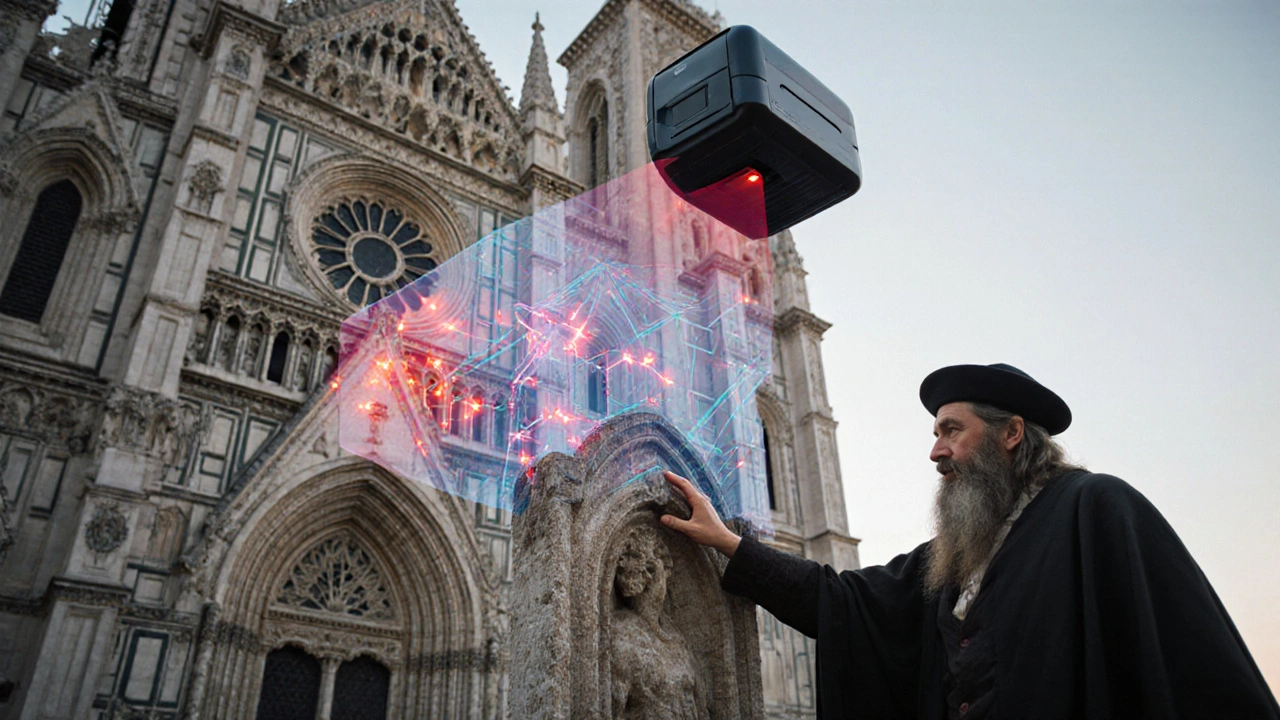

In den letzten zehn Jahren hat sich die Zustandserfassung radikal verändert. Laserscanning, Drohnen, 3D-Modelle - die Technik bietet neue Möglichkeiten. Ein Laserscanner erfasst ein ganzes Gebäude in Stunden mit einer Genauigkeit von weniger als einem Millimeter. Er zeigt, wie eine Wand leicht geneigt ist, ob ein Türsturz durchhängt, wo sich die Dachsparren verformt haben - alles, was das menschliche Auge nicht sieht.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Schneller, präziser, objektiver. Ein durchschnittliches Fachwerkhaus, das früher 120 Stunden manuelle Kartierung brauchte, kann heute in 40 Stunden mit digitalen Mitteln erfasst werden. Die Kosten sinken, die Datenmenge steigt. Doch hier liegt auch die Gefahr.

Prof. Dr. Annette Kuhlmann von der TU Wien warnt: „In 23 % der Fälle ersetzt die technische Faszination die sachkundige Beurteilung.“ Ein Scanner zeigt, dass eine Wand brüchig ist. Aber er sagt nicht, ob es sich um eine historische Füllung aus dem 19. Jahrhundert handelt - oder um eine unsachgemäße Sanierung aus den 1970ern. Nur ein erfahrener Restaurator kann das unterscheiden. Digitale Tools sind mächtig - aber sie ersetzen keine Expertise. Sie unterstützen sie.

Was passiert, wenn man es falsch macht?

Ein falsch dokumentierter Zustand führt zu falschen Entscheidungen. Und die sind teuer - finanziell und kulturell.

Dr. Thomas Koller vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege analysierte 2022 über 100 Gutachten. In 68 % fehlte eine klare Trennung zwischen Originalsubstanz und späteren Ergänzungen. Das Ergebnis: In 41 % der Fälle wurden historische Teile entfernt, weil sie als „nicht original“ eingestuft wurden - obwohl sie Teil der Geschichte waren. Ein Holzfenster aus den 1920ern, das nachträglich eingebaut wurde, um den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen - wird als „falsch“ abgelehnt. Dabei ist es selbst ein historischer Zeuge.

Ein weiteres Problem: feuchte Schäden. 65 % der Gutachten dokumentieren nicht, wie sich die Feuchtigkeit über die Zeit entwickelt hat. Sie zeigen nur den jetzigen Zustand. Aber ein Denkmal verändert sich. Wenn man nicht weiß, ob die Feuchtigkeit seit 20 Jahren langsam zunimmt - oder erst seit zwei Monaten aufgetreten ist - kann man die Ursache nicht bekämpfen. Man behandelt nur das Symptom.

Das LVR-Amt für Denkmalpflege berichtet: In 87 % der Fälle wurden Schäden übersehen, weil die Kartierung nicht detailliert genug war. Ein kleiner Riss, der an einer unscheinbaren Stelle versteckt war, wurde nicht markiert. Später brach ein Teil der Decke ein - weil man ihn nicht gesehen hatte.

Wie wird es heute gemacht?

Die Praxis ist vielfältig, aber es gibt klare Standards. Der Leitfaden des Bundesdenkmalamts Österreich (2019) unterscheidet zwei Stufen: Zustandserfassung (Stufe I) und Monitoring (Stufe II). Erst wenn man den Istzustand kennt, kann man langfristig beobachten, ob sich etwas verändert - etwa durch Klimawandel, Besucherströme oder Schadstoffe.

Die Methoden sind standardisiert: Ein Aufmaß, ein Foto mit Maßstab, eine Kartierung mit Kategorien, ein Gutachten mit Begründung. Das Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt verlangt explizit, dass alle verwendeten Materialien und Hilfsmittel aufgelistet werden - vom verwendeten Fotoapparat bis zur Art des Lichts. Denn auch das beeinflusst das Ergebnis.

Die Digitalisierung schreitet voran: 63 % der Denkmalämter in Deutschland setzen 2022 Laserscanning ein. Die Bundesstiftung Denkmalpflege fördert mit 2,4 Millionen Euro das Projekt „Zustandserfassung 4.0“, das eine einheitliche digitale Plattform entwickelt. Künstliche Intelligenz - wie im DLR-Projekt „AI-Denkmalschutz“ - kann Schadensbilder in Bildern automatisch erkennen. Mit 89 % Genauigkeit. Aber: Sie lernt an Beispielen. Und wenn sie nie ein sächsisches Fachwerkhaus gesehen hat, erkennt sie es nicht.

Was muss man beachten?

Wenn Sie ein Denkmal sanieren möchten - oder einfach nur verstehen wollen, wie es dokumentiert wird - hier sind die wichtigsten Regeln:

- Beginnen Sie mit der Gesamterfassung. Nicht nur mit dem, was kaputt ist. Alles zählt: die Dachrinne, die Fensterbank, die Bodenfliesen, die Wandverkleidung.

- Fotos müssen maßstäblich sein. Kein Foto ohne Maßstab. Kein Foto ohne Datum, Ort, Aufnahmeposition.

- Kartieren Sie nicht nach Gefühl. Nutzen Sie klare Kategorien: „vollständig erhalten“, „teilweise verloren“, „verändert“, „nachträglich ergänzt“.

- Unterscheiden Sie Original von Ergänzung. Das ist die häufigste Fehlerquelle. Ein Ziegel aus 1950 ist kein Original - aber er ist Teil der Geschichte.

- Warten Sie nicht auf die Technik. Ein erfahrener Restaurator mit einem Lineal und einer Kamera kann mehr erkennen als ein Scanner, der nicht versteht, was er sieht.

Die Zukunft der Zustandserfassung

Die Zukunft liegt nicht in der vollständigen Digitalisierung. Sie liegt in der Kombination. Hochpräzise Messungen, die jeden Millimeter erfassen - und menschliche Expertise, die versteht, was diese Zahlen bedeuten.

Der Internationale Rat für Denkmalschutz (ICOMOS) sagt seit 2023 klar: Ein Denkmal ist kein statisches Objekt. Es lebt. Es verändert sich. Es wird immer wieder berührt, repariert, angepasst. Die Zustandserfassung muss das erfassen - nicht nur einen Moment, sondern einen Prozess.

Daher wird Monitoring immer wichtiger. Nicht nur „Wie ist es heute?“, sondern „Wie hat es sich verändert?“ - über Monate, Jahre, Jahrzehnte. Wer ein Denkmal retten will, muss es über lange Zeit beobachten. Und dafür braucht man nicht nur die besten Kameras. Man braucht Geduld. Und Menschen, die wissen, was sie sehen.

Die Zustandserfassung ist kein administrativer Akt. Sie ist die erste Form des Respekts. Sie sagt: Dieses Gebäude ist wertvoll. Und wir nehmen uns die Zeit, es richtig zu verstehen, bevor wir etwas tun.

Warum ist die Zustandserfassung gesetzlich vorgeschrieben?

Die Zustandserfassung ist gesetzlich vorgeschrieben, weil sie die wissenschaftliche Grundlage für jede Sanierung eines Denkmals bildet. Nach § 10 des Denkmalschutzgesetzes müssen Gutachten, die für Sanierungen mit höheren Kosten eingereicht werden, auf einer detaillierten Erfassung des Istzustands beruhen. Ohne diese Dokumentation können keine öffentlichen Fördermittel fließen, keine Baugenehmigung erteilt werden und keine fachgerechte Restaurierung geplant werden. Sie verhindert, dass historische Substanz unwiederbringlich verloren geht.

Welche Rolle spielen Fotos in der Zustandserfassung?

Fotos sind die visuelle Beweissicherung. Sie müssen nach DIN 4150-3 erstellt werden: mit Gesamtaufnahme, Detailaufnahme und Makroaufnahme - jeweils mit Maßstab. Nur so kann später nachvollzogen werden, wo genau ein Schaden lag, wie groß er war und wie sich das Material verändert hat. Ein Foto ohne Maßstab ist nutzlos. Ein Foto ohne Kontext ist irreführend. Fotos bewahren den Zustand für die Zukunft - auch wenn das Denkmal später verändert oder verloren geht.

Kann man die Zustandserfassung komplett digitalisieren?

Nein, nicht komplett. Digitale Methoden wie Laserscanning oder Drohnen liefern präzise Daten - aber sie erkennen nicht, ob ein Putz aus dem 18. oder 20. Jahrhundert stammt. Sie sehen die Form, aber nicht die Geschichte. Nur ein erfahrener Restaurator kann zwischen Originalsubstanz und historischer Ergänzung unterscheiden. Digitale Tools unterstützen die Expertise, ersetzen sie aber nicht. Die beste Zustandserfassung kombiniert Technik mit menschlicher Beobachtung.

Was ist der Unterschied zwischen Zustandserfassung und Monitoring?

Die Zustandserfassung (Stufe I) dokumentiert den aktuellen Zustand eines Denkmals vor einer Sanierung. Das Monitoring (Stufe II) beobachtet den Zustand über einen längeren Zeitraum - etwa nach einer Restaurierung - um zu sehen, ob sich Schäden wiederholen, neue entstehen oder sich verändern. Monitoring ist wichtig, weil Denkmäler lebendige Objekte sind. Sie reagieren auf Klima, Nutzung und Umwelt. Wer sie wirklich schützen will, muss sie über Jahre beobachten.

Wie teuer ist eine Zustandserfassung?

Die Kosten variieren stark. Eine klassische manuelle Erfassung mit Kartierung und Fotos kostet für ein durchschnittliches Fachwerkhaus zwischen 800 und 1.500 €. Digitale Methoden wie Laserscanning liegen bei 1.200 bis 1.800 € pro Objekt. Obwohl die digitalen Verfahren teurer erscheinen, sparen sie Zeit und reduzieren Fehler - was langfristig Kosten senkt. Die wichtigste Investition ist aber nicht die Technik, sondern die Fachkraft, die die Daten interpretiert.

Welche Fehler treten am häufigsten auf?

Der häufigste Fehler ist die fehlende Trennung zwischen Originalsubstanz und historischen Ergänzungen. In 68 % der geprüften Gutachten wurde dies nicht korrekt dokumentiert. Weitere häufige Fehler: fehlende Maßstäbe bei Fotos, unvollständige Kartierung, keine Dokumentation der Schadensentwicklung über die Zeit, und das Vertrauen auf Technik ohne fachliche Einordnung. Diese Fehler führen zu falschen Sanierungsentscheidungen und zum Verlust von historischem Material.

Kommentare

Lele Meier

Ich find’s krass, wie viele Leute noch immer denken, Fotos reichen aus. Ohne Kartierung und Gutachten ist das nur Schnickschnack. Ich hab letztes Jahr ein altes Bauernhaus dokumentiert – 300 Fotos, aber erst mit der Kartierung hat’s wirklich Sinn ergeben. 🙃

Ingeborg Kazensmelt

Ich stimme zu: Fotos ohne Maßstab sind wertlos! Und bitte – kein „etwas unscharf“ als Ausrede! Die DIN 4150-3 existiert aus gutem Grund! Ich hab mal ein Gutachten gesehen, wo ein Riss als „kleiner Kratzer“ bezeichnet wurde – weil das Foto keinen Maßstab hatte…

Cornelius Gulere

Leute, lasst uns mal ehrlich sein: Digitalisierung ist kein Zauberstab. Ich hab mit Laserscanning gearbeitet – super präzise, aber der Scanner weiß nicht, ob das Holz 1720 oder 1950 ist. Nur ein Mensch mit 20 Jahren Erfahrung merkt: Aha, das ist kein Original, das ist eine Reparatur aus der DDR-Zeit, mit falschem Leim und falscher Farbe. Technik hilft – aber sie ersetzt nicht die Hand, die das Werkzeug hält. Und ja, ich hab’s selbst erlebt: Ein 3D-Modell hat uns 40 Stunden gespart. Aber die Analyse hat 60 Stunden gekostet. Weil wir denken müssen. Nicht nur scannen.

christiane testa

Die fehlende Differenzierung zwischen Originalsubstanz und historischer Ergänzung ist der größte Fehler in der Denkmalpflege – und zwar systematisch. Es ist nicht nur ein administrativer Mangel, es ist eine epistemologische Krise. Wir verlieren die Kontinuität der materiellen Erinnerung, weil wir nicht mehr zwischen Authentizität und Akkumulation unterscheiden können. Das ist kein Problem der Technik – das ist ein Problem der Ausbildung!

Oswald Urbieta González

Alles zu viel. Einfach machen.

hans sjostrom

Laserscanning ist doch nur für Nerds 😅

Clemens Oertel

Wer sagt, dass Digitalisierung die Expertise ersetzt, hat nie ein Gutachten gelesen, das von einem Techniker erstellt wurde. Ich hab gesehen, wie ein Scanner eine historische Putzschicht als „Schimmel“ klassifiziert hat – weil er keine Ahnung von Kalkmörtel hat. Das ist kein Fortschritt. Das ist ein kultureller Rückschritt. Wer die Geschichte nicht versteht, sollte nicht mal den Kameraauslöser drücken. Punkt.

Matthias Thunack

Es ist traurig, dass wir uns noch immer mit solchen Grundlagen beschäftigen müssen. In anderen Ländern hat man dies vor 30 Jahren standardisiert. Wir hinken hinterher – nicht wegen der Technik, sondern wegen der mentalen Trägheit der Behörden. Ich frage mich, wie viele Denkmäler wir noch verlieren werden, bevor wir endlich lernen, dass Dokumentation kein Aufwand, sondern eine Pflicht ist.

Karla Muñoz

ich hab mal ne karte gemacht fürs altbauhaus und hab die fotos ohne maßstab gemacht… oops 😅 aber der alte restorator hat mir dann gesagt, dass ich trotzdem alles richtig erkannt hab, weil ich halt hingeschaut hab. also… manchmal reichts auch ohne perfektion?

Cathrine Instebø

Monitoring ist der entscheidende nächste Schritt. Es ist nicht genug, den Zustand festzuhalten. Wir müssen ihn beobachten. Wie ein Arzt, der den Puls misst. Ein Denkmal ist kein Museumstück – es atmet. Und wir müssen es atmen lassen – und dabei zusehen.

Tobias P.

Die Zustandserfassung ist nicht nur ein technischer Prozess – sie ist eine ethische Haltung. Sie sagt: Dieses Gebäude hat eine Stimme. Und wir hören zu. Nicht weil es Pflicht ist. Sondern weil es richtig ist. Jeder Riss, jede Farbschicht, jeder verwitterte Nagel – das ist Geschichte. Und Geschichte verdient Respekt. Nicht nur Dokumentation. Respekt.

david bauer

Die Leute, die sagen, digitale Tools sind teuer – die haben nicht gerechnet. Die Kosten für einen falsch restaurierten Balken? 50.000 €. Die Kosten für ein Laserscanning? 1.500 €. Wer spart, zahlt doppelt. Und dann noch mit dem Verlust der Geschichte. Das ist keine Investition – das ist Überleben.

Katrin Kreuzburg

Original vs. Ergänzung. Das ist das Kernproblem. Nicht die Technik. Nicht die Kosten. Die Denkweise.

Holger Dumbs

hab das mitm scanner probiert… aber die karte hab ich dann per hand gemacht. weil der pc nicht versteht, dass das holz hier anders ist. aber die fotos… die waren perfekt. 😊

Stephan Schilli

Ich liebe es, wenn Leute sagen: „Das ist doch nur ein altes Haus!“ – aber dann weinen sie, wenn die Kirche abgerissen wird. Wir verlieren nicht nur Steine. Wir verlieren Erinnerungen. Und wenn wir die nicht dokumentieren, dann sind sie weg – für immer. Und dann ist es zu spät, um zu sagen: „Hätte ich doch…“

Petra Feil

Ich hab letzte Woche ein Foto von einem Dachstuhl gesehen… der Riss… der war so fein, so subtil… und doch… er hat mir das Herz gebrochen. Weil ich wusste: Keiner hat ihn gesehen. Keiner hat ihn gemessen. Und in zwei Jahren… ist das ganze Haus weg. Und niemand wird wissen, warum.

Lucas Korte

Was für ein Aufwand! In Deutschland alles überreguliert. In Polen machen sie das mit nem Zollstock und nem Handy – und die Häuser halten länger. Wir verlieren die Praxis, weil wir zu viel Papierkram machen. Einfach machen, nicht dokumentieren!

Kane Hogan

Es ist bemerkenswert, wie tiefgreifend die systematischen Unterschiede in der Dokumentationspraxis zwischen den Bundesländern sind. In Nordrhein-Westfalen wird die Kartierung nach einem standardisierten, kategorisierten Schema durchgeführt, während in Sachsen-Anhalt die Materialanalyse priorisiert wird. Diese Fragmentierung behindert den nationalen Wissensaustausch und führt zu inkonsistenten Bewertungen. Eine zentrale digitale Plattform – wie das Projekt „Zustandserfassung 4.0“ – ist nicht nur wünschenswert, sie ist eine dringende Notwendigkeit für die kohärente Erhaltung unseres kulturellen Erbes.