Was ist eine Modernisierungsmieterhöhung?

Wenn ein Vermieter eine Immobilie modernisiert - etwa durch neue Fenster, eine moderne Heizung oder eine Dämmung der Außenwände - darf er unter bestimmten Bedingungen die Miete erhöhen. Das nennt sich Modernisierungsmieterhöhung. Sie ist nicht einfach eine beliebige Mieterhöhung, sondern eine gesetzlich geregelte Möglichkeit, bestimmte Investitionen in die Wohnung auf die Mieter umzulegen. Der Gedanke dahinter ist klar: Wer die Wohnung besser macht, soll auch etwas dafür bekommen. Aber: Der Mieter darf nicht über Gebühr belastet werden. Deshalb gibt es strenge Regeln, wer was darf, wie viel erhöht werden kann und wann.

Welche Modernisierungen sind umlagefähig?

Nicht jede Reparatur oder jeder Austausch zählt als Modernisierung. Nur Maßnahmen, die den Wohnwert dauerhaft erhöhen oder die Energieeffizienz verbessern, kommen in Frage. Dazu gehören:

- Neue Fenster mit Wärmeschutzverglasung

- Wärmedämmung an Wänden, Dach oder Kellerdecke

- Neue Heizungsanlagen, besonders mit erneuerbaren Energien wie Wärmepumpe oder Solarthermie

- Modernisierung der Hausinstallationen (Leitungen, Ventilation)

- Einbau von Mehrfamilienhaus-Wärmepumpen oder Blockheizkraftwerken

Was nicht zählt: Reparaturen, die nur den Zustand wiederherstellen - etwa ein kaputtes Bad sanieren, ohne es zu vergrößern oder aufzurüsten. Auch Barrierefreiheit oder Schallschutz, obwohl sinnvoll, dürfen laut § 555b BGB nicht in die Mieterhöhung einfließen. Und: Die Maßnahme muss tatsächlich etwas bringen. Ein neuer Bodenbelag allein reicht nicht, wenn er keinen Mehrwert für Energie oder Wohnkomfort schafft.

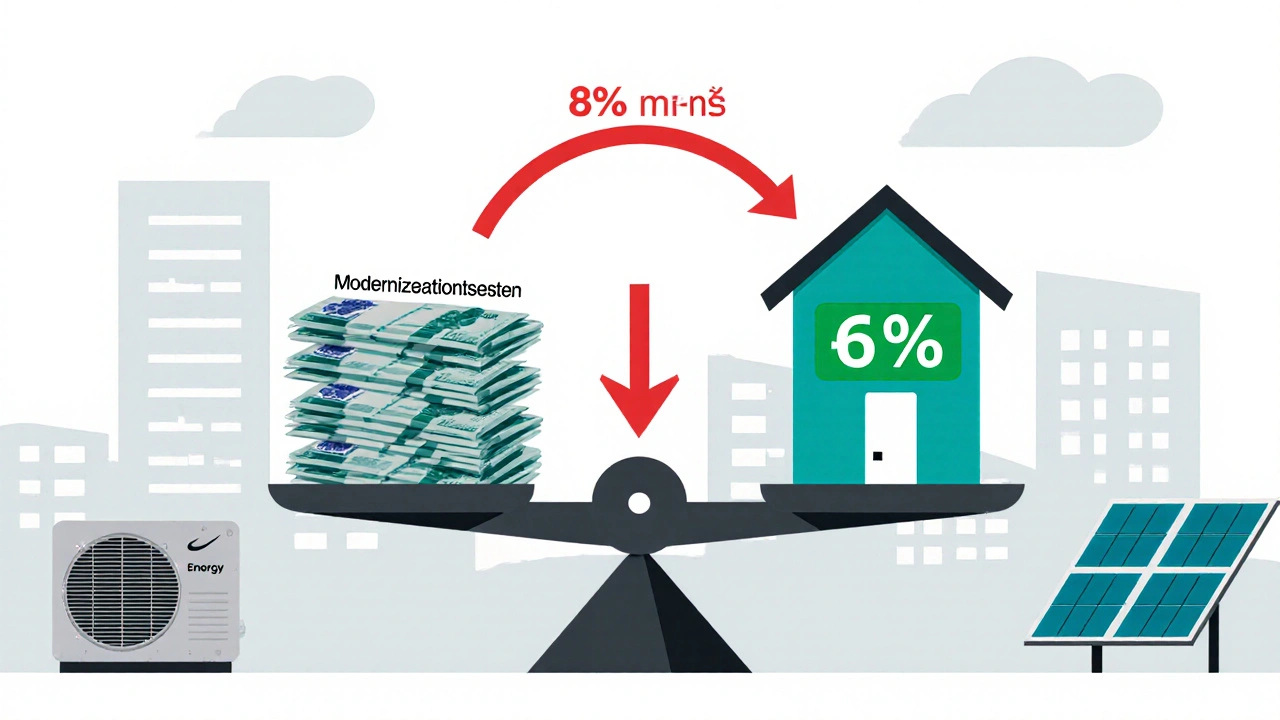

Wie wird die Mieterhöhung berechnet?

Die Berechnung klingt kompliziert, ist aber nachvollziehbar. Der Vermieter darf bis zu 8 Prozent der netto Modernisierungskosten pro Jahr auf die Jahresmiete umlegen. Aber: Netto bedeutet, dass Instandhaltungskosten abgezogen werden müssen. Was ist das?

Stell dir vor, du tauschst deine alte Heizung gegen eine neue. Die alte Heizung war 20 Jahre alt - sie hätte spätestens jetzt sowieso ausgetauscht werden müssen. Das ist Instandhaltung. Der neue Teil, der mehr Energie spart, ist die Modernisierung. Nur davon darfst du die 8 Prozent verlangen.

Praktisch bedeutet das: Bei 20.000 € Modernisierungskosten darfst du 1.600 € pro Jahr (also 133,33 € pro Monat) aufschlagen - aber nur, wenn du die Instandhaltungskosten abgezogen hast. Für kleinere Projekte bis 10.000 € gibt es eine Vereinfachung: Du kannst pauschal 30 % der Kosten als Instandhaltung abziehen. Bei Heizungstausch mit Förderung gilt sogar nur 15 % Abzug. Und: Wenn der Vermieter Fördergelder wie vom BAFA oder KfW erhalten hat, müssen diese komplett von den Kosten abgezogen werden. Die Mieterhöhung darf nur auf den Betrag basieren, den der Vermieter selbst bezahlt hat.

Was sind die Kappungsgrenzen?

Die 8 Prozent sind nicht das Ende der Geschichte. Es gibt zwei wichtige Deckel, die die Mieterhöhung begrenzen:

- Sechs-Jahres-Grenze: In sechs Jahren darf die Mieterhöhung insgesamt nicht mehr als 3,00 € pro Quadratmeter Wohnfläche betragen. Bei Wohnungen mit einer ursprünglichen Miete unter 7,00 €/m² gilt eine strengere Grenze von 2,00 €/m².

- Monatliche Höchstgrenze: Unabhängig von der sechs-Jahres-Grenze darf die monatliche Erhöhung nie mehr als 0,50 € pro Quadratmeter betragen - auch nicht nach Ablauf der sechs Jahre.

Beispiel: Eine Wohnung hat 80 m². Die maximale monatliche Erhöhung ist 40 € (80 × 0,50 €). Selbst wenn die 8-Prozent-Rechnung 60 € ergeben würde, darf nur 40 € aufgeschlagen werden. Und in sechs Jahren sind maximal 240 € (80 × 3,00 €) erlaubt. Wenn der Vermieter in den ersten drei Jahren nur 100 € erhöht hat, kann er in den letzten drei Jahren noch bis zu 140 € nachholen - aber immer mit der 0,50 €/m²-Monatsgrenze.

Was ändert sich ab 1. Januar 2025?

Das Mietrechtsänderungsgesetz 2025 bringt wichtige Neuerungen. Ab diesem Datum sinkt die zulässige Umlage von 8 auf nur noch 6 Prozent der bereinigten Modernisierungskosten. Das bedeutet: Bei 20.000 € Kosten darf der Vermieter nur noch 1.200 € pro Jahr (100 €/Monat) aufschlagen - statt 1.600 €. Das ist ein deutlicher Rückschritt für Vermieter, die in energetische Sanierungen investieren wollen.

Zugleich wird der Mieterschutz gestärkt. Mieter können bei besonders schwerwiegenden Härten - etwa wenn sie wegen der Baustelle nicht mehr in der Wohnung wohnen können - die Erhöhung ablehnen. Die Härteprüfung ist strenger geworden. Außerdem dürfen Vermieter bei energetischen Modernisierungen künftig auf anerkannte Pauschalwerte zurückgreifen. Sie müssen nicht mehr detailliert vorrechnen, wie viel Energie der Mieter spart. Das vereinfacht die Anmeldung, aber auch die Transparenz.

Wie muss die Mieterhöhung angekündigt werden?

Die Ankündigung ist entscheidend. Ohne korrekte Mitteilung ist die Mieterhöhung rechtlich nichtig. Der Vermieter muss:

- Mindestens drei Monate vor Baubeginn schriftlich informieren

- Art und Umfang der Maßnahme beschreiben

- Den voraussichtlichen Beginn und das Ende der Arbeiten nennen

- Die voraussichtlichen Kosten angeben

- Die geplante Mieterhöhung in Euro pro Monat und Quadratmeter ausweisen

E-Mail reicht - ein Aushang im Treppenhaus nicht. Die Mieterhöhung selbst wird erst zum Beginn des dritten Monats nach Zugang der Mitteilung wirksam. Wenn die Ankündigung fehlerhaft ist, verlängert sich diese Frist auf neun Monate. Das ist ein häufiger Fehler: Vermieter schicken die Mitteilung zu spät oder ohne alle erforderlichen Angaben. Dann verlieren sie die Rechtsgrundlage.

Was passiert, wenn der Mieter widerspricht?

Ein Mieter kann die Mieterhöhung nicht einfach ignorieren - aber er kann sie anfechten. Wenn er glaubt, die Kosten sind falsch berechnet, die Maßnahme nicht umlagefähig oder die Ankündigung unvollständig, kann er eine schriftliche Widerspruchserklärung einreichen. In der Praxis passiert das oft: Laut Fachanwälten landen 15-20 % der Modernisierungsmieterhöhungen vor Gericht.

Wichtig: Ab 1. Januar 2025 dürfen Mieter bei Modernisierungen, die eine Duldungspflicht auslösen (z. B. Fenstertausch), in den ersten drei Monaten die Miete nicht mehr kürzen. Das ist neu. Vorher konnten Mieter bei starker Baustelle die Miete mindern - jetzt ist das ausgeschlossen. Das schützt Vermieter, aber erhöht den Druck auf Mieter, die mit Lärm, Staub und Einschränkungen leben müssen.

Was bleibt nach der Modernisierung?

Die Mieterhöhung ist nicht zeitlich begrenzt. Sie bleibt dauerhaft bestehen. Selbst wenn die sechs Jahre um sind und die Kappungsgrenze nicht voll ausgeschöpft wurde, darf der Vermieter den Restbetrag nachträglich ansetzen. Das ist ein häufiger Irrtum: Viele Mieter denken, die Erhöhung ist nur vorübergehend. Nein - sie ist ein Teil der Miete geworden. Auch wenn die Heizung 20 Jahre hält, bleibt die höhere Miete. Das ist fair, denn der Wert der Wohnung ist gestiegen.

Wie wirkt sich das auf den Wohnungsmarkt aus?

Die neue 6-Prozent-Regelung hat Konsequenzen. Laut einer Umfrage des Deutschen Mieterbundes würden 62 % der Vermieter weniger energetische Sanierungen durchführen, wenn die Umlagegrenze sinkt. Das ist problematisch - denn die Bundesregierung will bis 2030 jährlich 2 % aller Wohnungen sanieren. Das wären rund 800.000 Wohnungen pro Jahr. Ohne wirtschaftliche Anreize wird das kaum gelingen.

Aber: Mieter profitieren von mehr Planbarkeit. Eine Studie des IW Köln zeigt, dass klare Regeln und transparente Kommunikation die Akzeptanz bei Mietern um bis zu 35 % erhöhen. Wenn ein Vermieter sagt: „Mit der neuen Heizung sparen Sie 30 % Energiekosten“, ist die Widerstandskraft geringer. Das ist der Schlüssel: Nicht nur Recht, sondern auch Verständnis zählt.

Was tun, wenn du Vermieter oder Mieter bist?

Als Vermieter: Lass dich von einem Fachanwalt oder einer Hausverwaltung beraten, bevor du die Mitteilung versendest. Prüfe jede Rechnung, ziehe Fördermittel und Instandhaltungskosten korrekt ab. Dokumentiere alles. Ein Fehler kann die gesamte Mieterhöhung zunichtemachen.

Als Mieter: Prüfe die Mitteilung genau. Rechne nach: 8 % (bzw. 6 % ab 2025) der Kosten, abzüglich Instandhaltung und Förderung. Prüfe die Kappungsgrenzen. Frag bei Mietervereinen nach - sie helfen kostenlos. Und: Wenn die Baustelle dich stark beeinträchtigt, dokumentiere das. Auch wenn du ab 2025 nicht mehr kürzen darfst, kannst du bei Härtefällen die Erhöhung ablehnen.

Wie geht es weiter?

Die Modernisierungsmieterhöhung bleibt ein Spannungsfeld zwischen ökologischer Notwendigkeit und sozialer Gerechtigkeit. Die neuen Regeln ab 2025 versuchen, diesen Ausgleich neu zu finden. Es wird nicht leicht. Aber: Wer klar kommuniziert, fair rechnet und sich an die Gesetze hält, hat die besten Chancen - für beide Seiten.

Kommentare

jan kar

die neue 6%-regel is ne katastrophe, jetzt kann man als vermietner gar nix mehr sanieren, ohne pleite zu gehen. und dann noch die kappungsgrenzen? das is doch pure ideologie, kein wirtschaftlicher sinn mehr drin. #wirhabenkeingeldmehr

Benjamin Nagel

ich find’s gut, dass endlich was für mieter getan wird. viele vermietner haben jahrelang nur minimale reparaturen gemacht und dann plötzlich 10% aufgeschlagen. jetzt ist endlich klar: wenn du investierst, dann sollst du auch was davon haben – aber nicht das ganze leben lang. 😊

renate puschkewitz

ich hab vor drei jahren eine neue heizung bekommen, und die mieterhöhung war genau nach regel berechnet – mit abzug von fördern, mit abzug von instandhaltung… und trotzdem hat mein mieter mich verklagt. drei jahre, tausende euro an anwaltskosten… und am ende hat das gericht mir recht gegeben. aber ich hab keine lust mehr, vermietner zu sein. 🥲

Kathy Fiedler

es ist traurig… wir leben in einer zeit, in der man nicht mehr mal ein fenster austauschen darf, ohne dass jemand einen anwalt einschaltet. wo ist die liebe zum eigenen haus? wo ist der respekt für die, die investieren? das ist nicht mehr wohnungspolitik – das ist ein krieg zwischen menschen, die nur noch zahlen wollen… und solche, die nur noch geben

Eduard Parera Martínez

was für ein aufwand. einfach mal die miete erhöhen und fertig. wer will schon ständig rechnen. 6%? 8%? wer weiß das noch. ich hab keine lust mehr auf bürokratie. einfach zahlen. punkt.

Eirin Shu

Als Vermieterin mit langjähriger Erfahrung in Norwegen: In Deutschland scheint die Balance zwischen Eigentum und Mietrecht extrem verzerrt. In Skandinavien wird investiert – und Mieter akzeptieren das, weil Transparenz und langfristige Vorteile klar kommuniziert werden. Hier wirkt es wie ein Misstrauensvotum gegen jeden, der etwas verbessern will.

Reinhard Schneider

die 6% sind ein schlag ins gesicht aller, die jahrelang in ihre Immobilien investiert haben. jetzt soll man für die klimawende büßen? nein danke. ich hab die dämmung selbst bezahlt, kein geld vom staat, keine förderrichtlinien, nur mein eigenes geld. und jetzt darf ich nur noch 6% abkassieren? das ist keine politik – das ist enteignung

Julia Nguyen

warum zahlen wir eigentlich noch miete? wenn jeder, der etwas repariert, nur 6% kriegt, dann sollte man die wohnung einfach kaufen. das ist doch logisch. wer nicht investieren darf, sollte nicht vermieten. das ist kein wohnungsmarkt, das ist eine sozialistische kacke

Christoph Burseg

interessant, dass die kappungsgrenze bei 0,50 €/m² liegt – das ist ja praktisch ein fixer betrag, unabhängig von der ursprünglichen miete. das heißt: eine 500€-wohnung kann genauso stark erhöht werden wie eine 1200€-wohnung. das ist strukturell ungerecht. und die 30%-pauschale für instandhaltung? die ist völlig willkürlich. woher kommt die zahl? keine studie, kein modell – einfach so. das ist keine rechtsnorm, das ist ein kompromiss ohne grundlage.