Warum die Luft nach einer Sanierung oft schädlicher ist als vorher

Nach einer Sanierung atmet man nicht nur frische Luft ein - man atmet auch die Chemie der neuen Baustoffe ein. Neue Fenster, Tapeten, Laminat, Kleber, Farben und Dämmmaterialien geben in den ersten Wochen nach der Einbauzeit massive Mengen an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und Formaldehyd ab. Das ist kein Zufall, sondern eine chemische Realität. Die Luft in einem frisch renovierten Raum kann bis zu 37,8% höher belastet sein als acht Wochen später. Und das ist kein Problem, das sich mit einem offenen Fenster lösen lässt. Wer nach der Sanierung Kopfschmerzen, Reizungen der Augen oder Müdigkeit verspürt, der atmet nicht nur frische Luft - er atmet eine Belastung, die gesundheitlich relevant ist.

Was genau wird gemessen? Die wichtigsten Schadstoffe

Bei der Innenraumluftmessung nach Sanierung geht es nicht um allgemeine Luftqualität, sondern um spezifische, gesundheitlich kritische Substanzen. Die beiden wichtigsten sind:

- TVOC (Gesamtmenge an flüchtigen organischen Verbindungen): Enthält Hunderte von Chemikalien aus Klebern, Lacken, Möbeln und Dämmstoffen. Ein Wert von über 1.000 μg/m³ gilt als kritisch.

- Formaldehyd: Ein bekanntes Karzinogen, das besonders aus Spanplatten, Harzen und Isoliermaterialien austritt. Selbst geringe Konzentrationen über längere Zeit können Atemwegserkrankungen auslösen.

Andere Schadstoffe wie Phthalate oder Benzol werden ebenfalls überwacht, besonders in Neubauten oder bei umfassenden Sanierungen. Doch TVOC und Formaldehyd sind die Standardmessgrößen - und die, die am häufigsten überschritten werden.

Die deutschen Grenzwerte: DGNB, AIR und das UBA

Deutschland hat eines der strengsten und detailliertesten Systeme zur Bewertung der Innenraumluftqualität weltweit. Es gibt keine einheitliche Gesetzesvorgabe - sondern mehrere Richtlinien, die sich ergänzen.

Der Ausschuss für Innenraumrichtwerte (AIR) des Umweltbundesamts definiert drei Stufen:

- Stufe 1: TVOC < 0,3 mg/m³ - ideal, keine gesundheitlichen Bedenken

- Stufe 2: TVOC 0,3-1 mg/m³ - empfohlene verstärkte Lüftung

- Stufe 3: TVOC 1-3 mg/m³ - gesundheitliche Bedenken, begrenzte Nutzung

- Stufe 4: TVOC 3-10 mg/m³ - hygienisch bedenklich, Raum nur mit starker Belüftung nutzbar

- Stufe 5: TVOC > 10 mg/m³ - hygienisch kritisch, Räume sollten nicht genutzt werden

Die DGNB-Kriterien (2023) gehen noch einen Schritt weiter und belohnen oder bestrafen mit Punkten. Wer nach Sanierung innerhalb von vier Wochen misst, muss folgende Werte erreichen, um volle Punktzahl zu bekommen:

- TVOC ≤ 1.000 μg/m³ und Formaldehyd ≤ 60 μg/m³ - 25 Punkte

- TVOC ≤ 500 μg/m³ und Formaldehyd ≤ 30 μg/m³ - 50 Punkte (volle Punktzahl)

Wer nach acht Wochen misst, muss die strengeren Werte von ≤ 500 μg/m³ TVOC und ≤ 30 μg/m³ Formaldehyd erreichen, um die volle Punktzahl zu bekommen. Diese Unterscheidung ist entscheidend - denn die ersten vier Wochen sind die kritische Emissionsphase.

Wie wird richtig gemessen? Die technischen Vorgaben

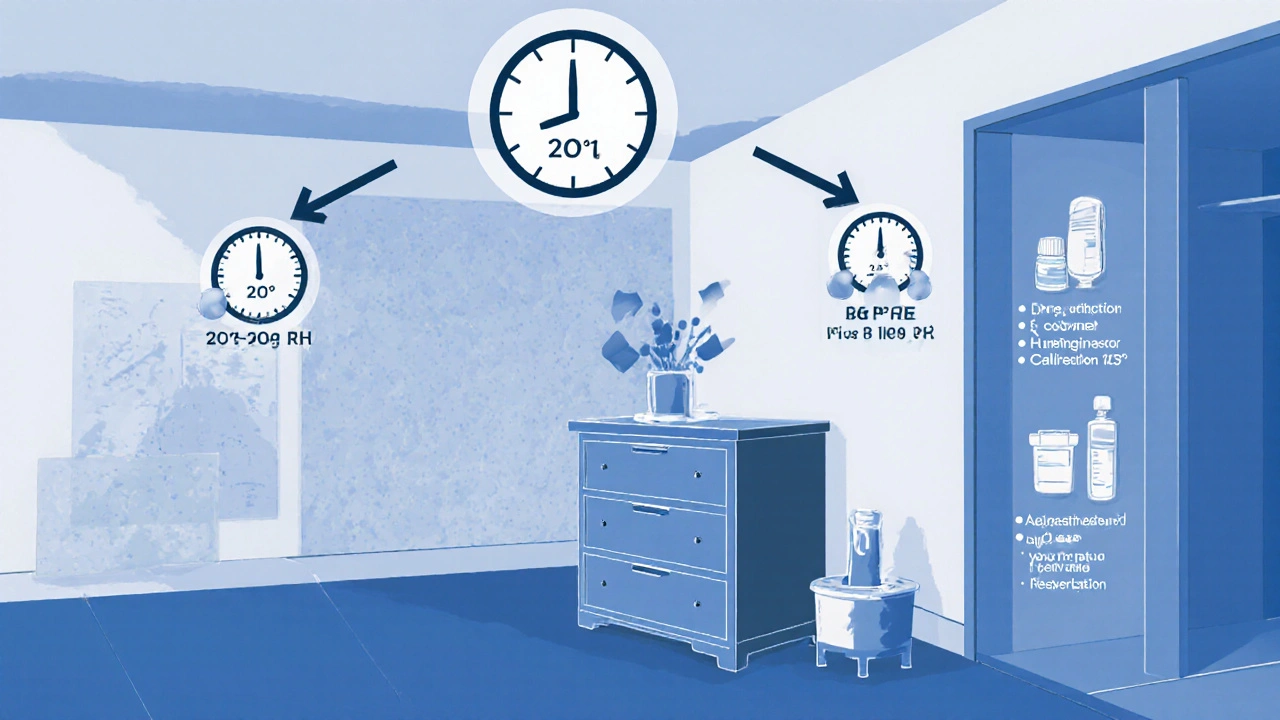

Ein Messwert ist nur so gut wie die Methode, mit der er ermittelt wurde. Die DIN ISO 16000-6 ist die offizielle Norm für VOC-Messungen in Innenräumen. Hier sind die wichtigsten Regeln:

- Temperatur und Luftfeuchte: Messung bei 20 ± 2 °C und 50 ± 10 % Luftfeuchte. Wer das ignoriert, erhält falsche Werte.

- Messdauer: Mindestens 24 Stunden, bei VOCs mindestens 72 Stunden. Kurzzeitmessungen sind wertlos.

- Messpunkte: Mindestens drei Messpunkte pro Raum - nicht nur in der Mitte, sondern auch in Ecken, nahe Möbeln und an Wänden mit neuen Belägen.

- Nutzungsbedingungen: Die Räume müssen unter typischen Bedingungen gemessen werden - also mit geschlossenen Türen, ohne starke Lüftung, aber mit normaler Raumtemperatur. Keine "Testbedingungen" mit offenen Fenstern.

Die Messgeräte müssen kalibriert sein, die Probenahme muss dokumentiert werden - und die Bauprodukte, die verwendet wurden, müssen genau aufgelistet sein. Wer das nicht tut, bekommt keine gültige Zertifizierung - und keine rechtliche Absicherung.

Praktische Erfahrungen: Was funktioniert - und was nicht

Ein Fall aus München: Ein Einfamilienhaus wurde komplett saniert. Die Baufirma verwendete ausschließlich Bauprodukte mit Emissionsklasse A+ (nach EMICODE). Die erste Messung nach zwei Wochen ergab: TVOC 420 μg/m³, Formaldehyd 28 μg/m³ - volle 50 DGNB-Punkte. Kein Problem, kein Stress, keine Klagen.

Ein Fall aus Stuttgart: Ein Mehrfamilienhaus wurde saniert, mit günstigeren Materialien. Die Messung nach drei Wochen ergab: TVOC 980 μg/m³, Formaldehyd 58 μg/m³ - technisch im DGNB-Rahmen. Doch die Mieter klagten über Kopfschmerzen und Reizhusten. Erst nach sechs Wochen, als die Werte auf TVOC 420 μg/m³ und Formaldehyd 28 μg/m³ fielen, hörten die Beschwerden auf.

Das zeigt: Grenzwerte sind keine Garantie für Wohlbefinden. Sie sind ein rechtlicher Rahmen - nicht ein gesundheitlicher Idealzustand. Wer wirklich gesund leben will, sollte nicht nur die Grenzwerte einhalten, sondern sie deutlich unterschreiten.

Die Kosten: Was eine Messung wirklich kostet

Eine professionelle Innenraumluftmessung kostet zwischen 850 und 1.200 Euro pro Raum - je nach Umfang und Anzahl der Schadstoffe. Bei einem Einfamilienhaus mit fünf Zimmern sind das bis zu 6.000 Euro. Das klingt viel - und ist es auch. Aber im Vergleich zu den Kosten einer fehlgeschlagenen Sanierung, die zu Mieterklagen, Abzügen oder sogar rechtlichen Konsequenzen führt, ist das eine Investition.

Die größten Kostenfaktoren sind:

- Die Anzahl der Messpunkte

- Die Anzahl der Schadstoffe, die untersucht werden

- Die Zeit nach der Sanierung (Messung nach 2 Wochen ist teurer als nach 8 Wochen, weil sie oft mehrfach wiederholt werden muss)

Einige Bauunternehmen bieten Messungen als Service an - oft mit Rabatt, wenn sie die Bauprodukte selbst auswählen. Wer sparen will, sollte schon vor der Sanierung auf emissionsarme Materialien setzen - das ist günstiger als nachher messen und sanieren.

Was kommt als Nächstes? Die Zukunft der Luftqualität

Die EU arbeitet an der neuen Norm EN 16516:2023, die ab 2025 verbindlich wird. Sie soll die Messverfahren in ganz Europa vereinheitlichen - ein großer Schritt, denn bisher unterscheiden sich Deutschland, Frankreich und die Niederlande stark in ihren Ansätzen.

Parallel dazu entwickeln sich Echtzeit-Sensoren. Bis 2026 werden IoT-Geräte, die kontinuierlich TVOC und Formaldehyd messen, immer günstiger und verbreiteter. Dann wird es nicht mehr nötig sein, einmal pro Jahr eine teure Messung durchzuführen - die Luftqualität wird ständig überwacht. Das ist der nächste Schritt: von der Einmal-Messung zur kontinuierlichen Überwachung.

Und die Politik geht weiter: Die EU-Strategie für gesunde Gebäude (Healthy Buildings Initiative) verlangt bis 2030 verbindliche Luftqualitätsstandards für alle öffentlichen Gebäude - Schulen, Krankenhäuser, Ämter. Das wird die Nachfrage nach Messungen und emissionsarmen Materialien weiter beschleunigen.

Was tun, wenn die Werte zu hoch sind?

Wenn die Messung schlechte Werte ergibt - was tun?

- Belüften: Mindestens drei Mal täglich stoßlüften - mindestens 10 Minuten pro Mal. Nicht nur kurz aufmachen, sondern richtig lüften.

- Temperatur erhöhen: Höhere Temperaturen beschleunigen die Abgabe von VOCs. Bei 24 °C verdunsten Schadstoffe schneller - und können dann abgeführt werden.

- Technische Lüftung: Eine mechanische Lüftungsanlage (z. B. mit Wärmerückgewinnung) ist die effektivste Lösung. Sie bringt frische Luft rein, ohne Energie zu verlieren.

- Zeit lassen: Die meisten VOCs nehmen innerhalb von 14 Tagen um 60-70% ab. Wer Geduld hat, kann oft auf eine zweite Messung verzichten.

Und wenn alles nichts hilft? Dann muss man die Quelle finden. Ist es die neue Fußbodenheizung? Der Kleber unter den Fliesen? Die neue Küchenfront? Oft hilft nur eine gezielte Analyse - und der Austausch des schadstoffhaltigen Materials.

Die wichtigsten Entscheidungshilfen für Sanierer

Wer eine Sanierung plant, sollte schon vor dem Kauf der Materialien denken:

- Wählen Sie Bauprodukte mit Emissionsklasse A+ oder EMICODE EC1 Plus.

- Vermeiden Sie Spanplatten mit Formaldehyd - nutzen Sie Holzwerkstoffe mit niedriger Emission.

- Fragen Sie beim Lieferanten nach den Emissionswerten - nicht nur nach der Farbe oder dem Preis.

- Planen Sie mindestens vier Wochen Belüftungszeit vor der Belegung ein.

- Budgetieren Sie eine professionelle Messung als fester Bestandteil der Sanierung - nicht als Nachtrag.

Die beste Sanierung ist nicht die billigste - sie ist die, die gesund bleibt.

Was ist der Unterschied zwischen TVOC und Formaldehyd?

TVOC steht für "total volatile organic compounds" - das ist die Gesamtmenge aller flüchtigen organischen Verbindungen wie Benzol, Toluol oder Xylol, die aus Farben, Klebern oder Möbeln abgeben. Formaldehyd ist ein spezifischer Schadstoff, der besonders aus Spanplatten, Harzen und Dämmstoffen stammt. Er ist krebserregend und wird separat gemessen, weil er eine besonders hohe gesundheitliche Relevanz hat. Beide werden in Mikrogramm pro Kubikmeter (μg/m³) angegeben, aber sie kommen aus unterschiedlichen Quellen und wirken unterschiedlich.

Warum messen manche Firmen nach 2 Wochen, andere erst nach 8 Wochen?

Die ersten vier Wochen nach Sanierung sind die Emissionsphase neuer Baustoffe - da treten die höchsten Werte auf. Wer nach zwei Wochen misst, testet die kritischste Phase. Wer nach acht Wochen misst, sieht, wie sich die Werte beruhigt haben. Die DGNB unterscheidet deshalb zwischen Messungen innerhalb und außerhalb der ersten vier Wochen - weil die Grenzwerte danach strenger sind. Wer nach acht Wochen misst und trotzdem hohe Werte hat, hat ein echtes Problem. Wer nach zwei Wochen misst und Werte hat, die knapp unter den Grenzwerten liegen, hat vielleicht nur eine vorübergehende Belastung.

Reicht es, einfach nur zu lüften?

Lüften hilft - aber nicht immer genug. Bei stark belasteten Räumen mit hohen TVOC-Werten (über 2.000 μg/m³) reicht Stoßlüften nicht aus. Die Schadstoffe werden kontinuierlich aus den Materialien freigesetzt. Ohne mechanische Lüftung oder Zeit bleibt die Belastung hoch. Lüften ist die erste Maßnahme, aber keine Lösung für strukturelle Probleme. Wer nach der Sanierung dauerhaft gesund leben will, braucht nicht nur Luft - er braucht saubere Materialien.

Gibt es gesetzliche Pflichten zur Messung nach Sanierung?

Nein, es gibt keine allgemeine gesetzliche Pflicht für Privatpersonen, die ihre Wohnung sanieren. Aber für öffentliche Gebäude, Mietswohnungen und gewerbliche Räume gibt es Anforderungen, besonders wenn sie nach DGNB, BREEAM oder LEED zertifiziert werden sollen. Außerdem: Wer als Vermieter nach der Sanierung Mieter krank macht, kann haftbar gemacht werden - und eine fehlende Messung ist dann ein schwerer Nachweisnachteil. Die Messung ist also nicht Pflicht - aber eine wichtige Absicherung.

Wie erkenne ich emissionsarme Bauprodukte?

Schauen Sie auf das Etikett: Suchen Sie nach Zertifizierungen wie EMICODE EC1 Plus, Blue Angel (Blauer Engel) oder AgBB-Kriterien. Diese Kennzeichnungen garantieren, dass die Produkte unterhalb der kritischen Grenzwerte liegen. Achten Sie auch auf die Emissionsklasse A+ - das ist die beste Klasse für Innenräume. Fragliche Produkte ohne Kennzeichnung sollten Sie meiden - vor allem bei Klebern, Dämmstoffen und Holzwerkstoffen.

Kommentare

Ninke Kruger

Diese ganze Diskussion ist lächerlich. Wer nach einer Sanierung Kopfschmerzen bekommt, hat einfach zu billig eingekauft. Kein Wunder, dass die Leute krank werden, wenn sie keine Ahnung von Bauchemie haben. A+ ist kein Marketing-Gimmick, es ist die absolute Mindestanforderung. Wer das ignoriert, ist selbst schuld.

Sina Rohde

Ich hab vor zwei Jahren meine Wohnung renoviert und dachte, lüften hilft. Aber nein, ich hab die ganze Zeit Kopfschmerzen gehabt und wusste nicht warum. Erst als ich eine Messung gemacht hab, hab ich gemerkt, dass der Kleber unter dem Laminat total schlecht war. TVOC war über 1.200. Ich hab alles rausgerissen und neu gemacht. Es war teuer, aber ich hab endlich wieder atmen können. Wer das nicht macht, der tut sich und seiner Familie was an.

Leonie Heinzman

Ich hab das mit der Luftqualität erst nach meiner Schwangerschaft ernst genommen. Mein Baby hat ständig Husten gehabt, obwohl alles sauber war. Dann hab ich gemessen und Formaldehyd war über 80. Ich hab die ganze Küche neu gemacht, nur weil ich das nicht mehr mit ansehen konnte. Es ist nicht nur um Geld, es geht um Leben. Danke für diesen Beitrag, er hat mir geholfen, endlich zu handeln.

Carsten Nelk

Die hier beschriebenen Messverfahren sind unzureichend. Die DIN ISO 16000-6 ist lediglich ein Mindeststandard, der in der Praxis von Industrie und Bauwirtschaft systematisch umgangen wird. Eine echte Gesundheitsbewertung erfordert eine chromatographische Analyse mit spezifischer Identifikation einzelner VOCs, nicht bloß eine Summenmessung. Wer sich auf TVOC verlässt, handelt wissenschaftlich fahrlässig.

David Melvin

In Irland haben wir keine solchen Vorschriften. Wir lüften und hoffen. Aber ich muss sagen, nachdem ich hier in Deutschland gesehen hab, wie genau das hier geregelt ist, hab ich mich gefragt, warum wir das nicht auch haben. Das ist nicht Überregulierung, das ist Verantwortung.

Marie-Lynn Crausaz

In der Schweiz machen wir das genauso. Ich hab vor drei Jahren mein Haus saniert und war total überrascht, wie viel Wert auf Luftqualität gelegt wird. Die Messung war teuer, aber ich hab mich seitdem nie mehr krank gefühlt. Einfach nur lüften reicht nicht. Man muss die Quellen bekämpfen, nicht nur die Symptome.

Odette Tobin

TVOC ist doch nur ein Wort, das die Industrie erfunden hat, um mehr Geld zu verlangen. Ich hab mein Haus mit günstigen Materialien gemacht und alles ist gut. Keine Probleme.

ROMMEL LUBGUBAN

ich hab nach der sanierung einfach ne luftreiniger gekauft und alles war gut. kein stress. lüften hilft, aber ne maschine macht es einfacher. hab ne für 200 euro und seitdem atm ich wie ein baby. 🤘

Frank Vierling

Wer das alles ernst nimmt, ist ein Schwachkopf. Die Regierung will uns nur kontrollieren. Die VOCs sind doch kein Gift, das ist doch nur Angstmacherei von den Umweltlügen. Mein Großvater hat in den 60ern mit Teerfarben gestrichen und ist 90 geworden. Also hör auf mit dem Hysterie-Scheiß.

NURUS MUFIDAH

Die DGNB-Kriterien sind ein Meilenstein, aber sie werden in der Praxis oft ignoriert, weil die Kosten nicht in die Baukalkulation passen. Die Emissionsklasse A+ ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit für die Gesundheitsinfrastruktur. Wir brauchen eine gesetzliche Verankerung, nicht nur Empfehlungen.

Jakob Sprenger

Wusstet ihr, dass die Regierung die Messwerte manipuliert? Die EU hat eine Geheimvereinbarung mit den Baustoffherstellern. Die 1.000 μg/m³ Grenze ist nicht wissenschaftlich, die wurde von Lobbyisten festgelegt. Die Wahrheit: Wenn du nach der Sanierung nicht stirbst, ist das nur Zufall. Die Chemie ist überall. Du wirst nicht gesund, du überlebst nur.

Michael Hufelschulte

Die ontologische Präsenz von flüchtigen organischen Verbindungen in geschlossenen Räumen stellt eine hermeneutische Herausforderung dar: Die Subjektivität des Wohlbefindens steht im Widerspruch zur objektiven Messbarkeit von Emissionen. Eine rein quantitative Bewertung vernachlässigt die phänomenologische Dimension der Innenraumwahrnehmung.

Wolfram Schmied

Ich hab als Bauingenieur 15 Jahre lang solche Messungen gemacht. Die meisten Leute denken, sie sind sicher, wenn sie nach 4 Wochen messen. Aber das ist falsch. Die echte Gefahr ist, wenn die Werte nach 8 Wochen immer noch hoch sind. Dann ist es nicht mehr eine Emissionsphase, das ist eine strukturelle Katastrophe. Ich hab Häuser gesehen, die man nicht mehr bewohnen konnte. Das ist kein Horrorfilm, das ist Alltag.

Elmar Idao

Bitte achten Sie auf die korrekte Schreibweise: Es heißt „TVOC“ (nicht „TVOc“), „Formaldehyd“ (nicht „Formaldehyd“), und „μg/m³“ mit dem griechischen Mu, nicht „ug/m3“. Kleine Fehler verlieren die Glaubwürdigkeit – besonders bei technischen Themen.

Jean Paul Kirschstein

Gesundheit ist kein Kostenfaktor. Sie ist die Grundlage jeder menschlichen Aktivität. Wer sie opfert, um zu sparen, opfert das Leben selbst.

Alexander Wondra

Ich hab das mit der Luftqualität erst verstanden, als meine Tochter Asthma bekam. Wir haben alles rausgerissen, was nicht A+ war. Es war teuer, aber sie atmet wieder frei. Wer das nicht macht, der hat keine Ahnung, was er riskiert. Es ist nicht nur um Geld, es ist um Leben.

Philipp Lanninger

Deutschland ist das einzige Land, das so einen Wahnsinn macht. In Frankreich, Österreich, sogar in Polen – da macht keiner so einen Aufstand. Wir sind die einzigen, die sich von diesen Umweltgurus verarschen lassen. Wir haben die besten Baustoffe der Welt, aber wir machen uns kaputt mit diesen Messungen. Ich sag nur: Vertrau deinem Baumeister, nicht dem Labor.