Stell dir vor, du hast einen Stromausfall. Kein Licht, keine Heizung, die Spülmaschine bleibt still. Du gehst zum Sicherungskasten - und siehst nur eine Reihe unbeschrifteter Kippschalter. Keine Ahnung, welcher welchen Raum versorgt. Das ist keine Seltenheit. Doch eine gut strukturierte und klar beschriftete Unterverteilung macht den Unterschied zwischen Panik und Ruhe. In Deutschland ist das kein Luxus, sondern Pflicht. Und zwar nach DIN 18015-2, der Norm, die seit 2008 die elektrische Installation in Wohngebäuden regelt.

Was ist eine Unterverteilung und warum brauchst du sie?

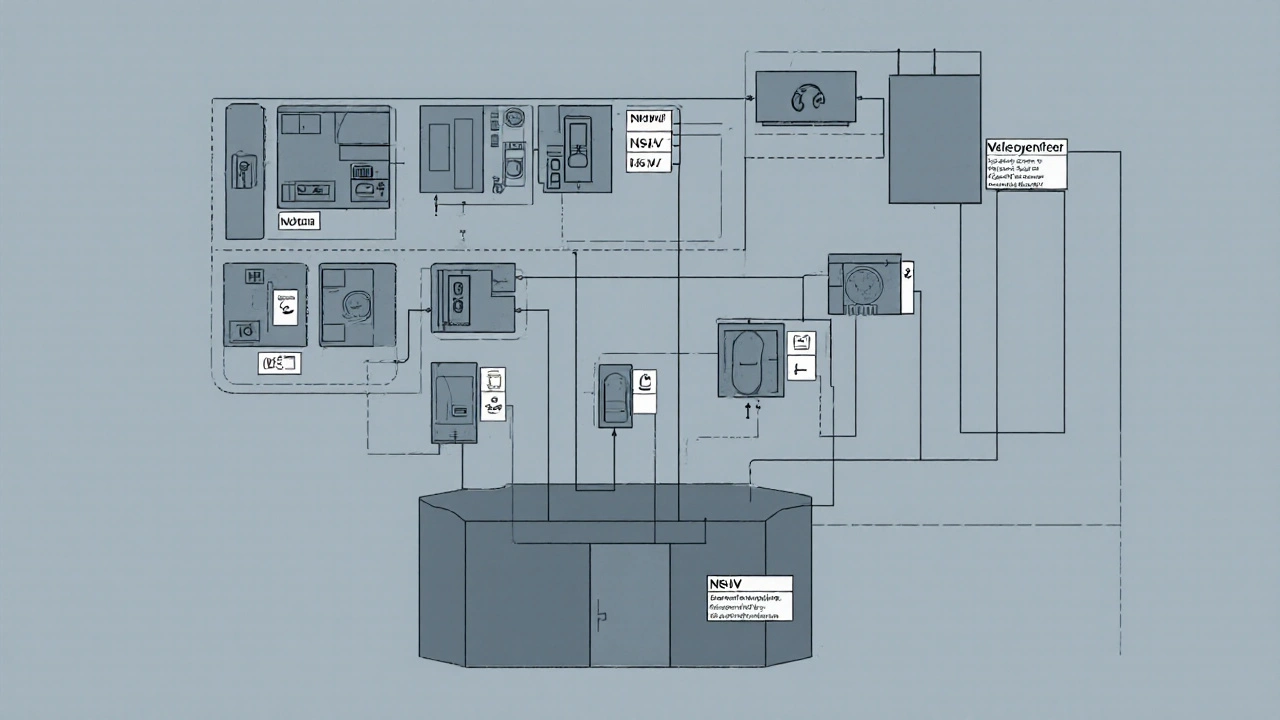

Die Hauptverteilung (NSHV) bekommt den Strom vom Netzbetreiber. Von dort aus geht es weiter - zu den Unterverteilungen (NSUV). Diese sind die zweite Ebene der Stromversorgung. Sie teilen den Strom auf, sodass jede Wohnung, jedes Geschoss, jeder Raum seinen eigenen sicheren Stromkreis bekommt. Ohne Unterverteilung müsstest du bei einem Defekt in der Küche den ganzen Hausstrom abstellen. Das ist nicht nur unpraktisch, es ist gefährlich.

Nach DIN 18015-2 muss jede Wohnung mindestens einen 4-reihigen Unterverteiler haben. Bei Einraumwohnungen reicht ein 3-reihiger. In Mehrfamilienhäusern gibt es pro Geschoss eine eigene Unterverteilung. Das ist kein willkürlicher Vorschlag - es ist eine Sicherheitsvorgabe. Die Norm schreibt vor, dass jeder Stromkreis direkt von der Verteilung kommt, nicht von einem anderen. Das nennt man Strahlennetz. So verhindert man Kettenfehler. Wenn ein Gerät kaputtgeht, bleibt der Rest des Hauses sicher.

Welche Komponenten gehören in eine moderne Unterverteilung?

Ein Unterverteiler ist kein einfacher Kasten mit Sicherungen. Er ist ein komplexes System aus spezifischen Bauteilen, die alle eine Aufgabe haben. Hier die wichtigsten:

- Leitungsschutzschalter (LS): Schützt Kabel vor Überlast und Kurzschluss. Jeder Stromkreis braucht einen.

- FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter): Erkennt gefährliche Stromlecks - etwa wenn jemand einen elektrischen Schlag bekommt. In Bädern, Küchen und Außensteckdosen ist er Pflicht.

- Überspannungsschutz: Schützt Elektronik vor Blitzschlag oder Netzschwankungen. Besonders wichtig bei Solaranlagen oder Smart-Home-Systemen.

- Reihenklemmen: Verbinden die Leitungen sauber und sicher. Keine losen Drähte!

- Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD): Erkennt gefährliche Funken, die zu Bränden führen können. Ab Januar 2025 ist das in allen Neuanlagen verpflichtend.

- Treppenlichtautomaten, Zeitschaltuhren, Relais: Für Komfortfunktionen wie automatische Beleuchtung oder Heizungssteuerung.

Alle diese Bauteile werden auf einer Hutschiene montiert. Die Anzahl der Module variiert: Ein Einfamilienhaus braucht meist 12 bis 18 Module. Ein großes Mehrfamilienhaus kann bis zu 48 Module benötigen. Jedes Modul ist 18 mm breit - das ist kein Zufall. Es ist die Standardbreite, auf die alle Beschriftungen abgestimmt sind.

Warum ist die Beschriftung so wichtig?

Ein gut gebauter Kasten nützt nichts, wenn du nicht weißt, was wo hingehört. Laut VDE 0100-550 muss jedes Schaltgerät klar beschriftet sein. Das ist keine Empfehlung - das ist Gesetz. Und trotzdem: Eine Studie des Fachmagazins „Elektroplus“ aus März 2024 zeigt, dass in 42 % der Fälle die Zuordnung ungenau ist. Das heißt: Jeder zweite Kasten hat falsche oder fehlende Etiketten.

Was passiert, wenn du das ignorierst? Ein Elektrofachplaner aus Stuttgart, Dipl.-Ing. Thomas Müller, sagt: „In 37 % der Fälle ist eine unklare Beschriftung die Hauptursache für Verzögerungen bei der Fehlerbehebung.“ Das bedeutet: Stundenlanges Suchen, weil niemand weiß, welcher Schalter die Waschmaschine steuert. Oder schlimmer: Jemand schaltet den falschen Strom ab - und verliert die Heizung im Winter.

Die Beschriftung muss präzise sein. Nicht „Küche“, sondern „Küche - Kühlschrank, Herd, Spülmaschine“. Nicht „Wohnzimmer“, sondern „Wohnzimmer - Steckdosen, Fernseher, Lampe“. So weiß jeder, was er tut - auch wenn er kein Elektriker ist.

Wie wird eine Unterverteilung richtig beschriftet?

Es gibt drei Wege - und nur einer ist wirklich sinnvoll.

1. Handgeschriebene Etiketten: Mit Stift auf Papier. Schnell, aber unzuverlässig. Nach 18 Monaten sind 23 % der Etiketten unleserlich. Feuchtigkeit, Staub, Sonnenlicht - das zerstört die Schrift. Keine gute Idee.

2. Excel-Vorlagen: Viele Elektriker nutzen sie. Kostenlos, flexibel, einfach. Du erstellst eine Tabelle mit allen Kreisen, druckst die Etiketten aus und klebst sie auf. Laut einer Umfrage auf Elektroforum.de aus Juni 2024 nutzen 78 % der Fachkräfte diese Methode. Sie reduziert Planungszeit um bis zu 40 %. Aber: Die Druckqualität ist oft schlecht. Die Etiketten halten nicht lange.

3. Professionelle Beschriftungsgeräte: Der Brother PT-E300VP ist der Testsieger. Er druckt langlebige, wasserfeste Etiketten mit exakter Breite von 18 mm - perfekt abgestimmt auf die Module. Laut „Elektropraktiker“ (Ausgabe 12/2023) hat dieser Drucker 68 % weniger Lesefehler als handgeschriebene Etiketten. Er kostet rund 130 Euro - eine Investition, die sich bei jeder Wartung bezahlt macht.

Die Hager Ready App ist die digitale Alternative. Sie erlaubt es dir, Beschriftungen zu planen, mit Symbolen zu ergänzen und sogar QR-Codes zu generieren, die auf digitale Pläne verweisen. Aber: Die Lernkurve ist steil. Bis zu 10 Stunden braucht man, um sie zu beherrschen. Für kleine Handwerksbetriebe oft zu viel Aufwand.

Was kommt in Zukunft?

Die Elektroinstallation verändert sich. Ab 2025 ist der Fehlerlichtbogen-Schutz (AFDD) in allen Neuanlagen Pflicht. Ab 2026 soll jeder Unterverteiler einen QR-Code enthalten, der auf die digitale Dokumentation verweist. Das bedeutet: Du hast nicht nur eine Beschriftung, sondern einen digitalen Fingerabdruck deiner Installation.

Die VDE arbeitet an neuen Richtlinien, die Smart-Home-Systeme wie KNX und Loxone direkt in die Verteilung integrieren. Die Hager Ready App hat das schon jetzt: Sie verbindet sich mit deinem Smart-Home und aktualisiert die Beschriftung automatisch, wenn du einen neuen Raum hinzufügst.

Doch der Präsident des ZVEH warnt: „Die Komplexität darf nicht die Sicherheit überlagern.“ Im Notfall muss deine Frau, dein Sohn, dein Nachbar - ohne Smartphone, ohne App - die richtige Sicherung finden. Deshalb bleibt die physische Beschriftung unersetzlich. Die Zukunft ist Hybrid: klare, dauerhafte Etiketten plus digitale Ergänzungen.

Praxis-Tipps: So machst du es richtig

- Beginne mit der Grobplanung: Liste alle Räume und Geräte auf. Welche Steckdosen, Lampen, Geräte brauchen eigene Kreise?

- Verwende immer 18 mm breite Etiketten: Das ist die Norm. Alles andere passt nicht sauber.

- Wähle langlebige Materialien: Kein normales Klebeetikett. Nutze spezielle Elektro-Etiketten, die wasser- und hitzebeständig sind.

- Markiere den Verantwortlichen: Nach Betreibersicherheitsverordnung (BetrSichV) muss der Name der ausführenden Elektrofachkraft auf dem Kasten stehen.

- Teste deine Beschriftung: Lass jemanden ohne Elektro-Kenntnisse den Kasten bedienen. Kann er den richtigen Schalter finden? Wenn nein, ändere es.

Ein gut beschrifteter Unterverteiler ist kein Luxus. Er ist der Unterschied zwischen einem sicheren Haus und einem Risiko. In Deutschland wird er nicht nur von der Norm verlangt - er wird von Menschen gebraucht. Deinen. Deiner Familie. Deinen Nachbarn.

Wie lange dauert die Planung?

Ein Elektrofachmann braucht durchschnittlich 2,5 Stunden, um eine komplette Unterverteilung zu planen und zu beschriften. Wer mit der Hager Ready App arbeitet, braucht am Anfang 6-8 Stunden Lernzeit. Aber nach einer Woche ist er 35 % schneller. Für den Eigenheimbesitzer: Wenn du selbst planst, rechne mit 4-6 Stunden. Es lohnt sich. Denn du sparst nicht nur Zeit später - du sparst Angst.

Was ist der Unterschied zwischen Haupt- und Unterverteilung?

Die Hauptverteilung (NSHV) ist der erste Punkt, an dem der Strom vom Netz in das Haus kommt. Sie ist meist im Keller oder in der Hauszentrale. Von dort aus führt die Zuleitung zur Unterverteilung (NSUV), die den Strom auf einzelne Wohnungen oder Geschosse verteilt. Die Unterverteilung ist also die zweite Stufe - sie sorgt dafür, dass du nur den betroffenen Kreis abschalten kannst, nicht den ganzen Hausstrom.

Darf ich eine Unterverteilung selbst installieren?

Nein. Nach deutschem Recht darf nur eine zugelassene Elektrofachkraft elektrische Installationen in Wohngebäuden ausführen. Selbst wenn du dich gut auskennst: Die Normen (DIN, VDE) sind komplex, und Fehler können lebensgefährlich sein. Außerdem wird die Installation von der Elektro-Überwachungsstelle geprüft - ohne gültige Abnahme ist die Versicherung im Schadensfall nicht haftbar.

Wie viele FI-Schutzschalter brauche ich?

Mindestens ein FI-Schutzschalter pro Unterverteilung. In modernen Anlagen wird oft ein FI für alle Steckdosen (Küche, Bad, Balkon) und ein weiterer für die Beleuchtung verwendet. Das erhöht die Sicherheit: Wenn ein Gerät einen Fehlerstrom verursacht, bleibt die Beleuchtung an. So kannst du den Fehler lokalisieren, ohne im Dunkeln zu stehen.

Warum muss die Zuleitung mindestens 16 mm² sein?

Die Zuleitung vom Hauptverteiler zur Unterverteilung muss mindestens 16 mm² Querschnitt haben, um einen Strom von 63 Ampere sicher zu führen. Bei kleineren Leitungen würde sich das Kabel bei hoher Last überhitzen - das ist ein Brandrisiko. Diese Vorgabe steht in Anhang A der DIN 18015-1 und ist nicht verhandelbar.

Was ist ein AFDD und warum ist er ab 2025 Pflicht?

AFDD steht für „Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung“. Er erkennt gefährliche elektrische Funken, die durch beschädigte Leitungen entstehen - oft ohne dass ein Kurzschluss oder Überlastung vorliegt. Diese Funken können ohne Vorwarnung einen Brand auslösen. Seit Januar 2025 muss jeder neue Unterverteiler mindestens einen AFDD enthalten. Das ist eine Reaktion auf steigende Brandzahlen durch elektrische Defekte.

Kommentare

Angela F

Endlich mal ein Beitrag, der endlich klarmacht, wie wichtig Beschriftung ist! 😊 Ich hab letztes Jahr meinen Kasten komplett umgebaut mit dem Brother PT-E300VP – seitdem ist meine Oma sogar in der Lage, den Strom abzuschalten, wenn die Waschmaschine streikt. Kein mehr ‘Wer hat den Lichtschalter in der Küche verlegt?!’ 🙌

Andreas Felder

Ich war lange skeptisch, bis ich einen Elektriker hatte, der mir alles mit handgeschriebenen Etiketten gemacht hat… nach 6 Monaten war alles verschwommen. Jetzt hab ich den Hager Ready App-Scan und QR-Code auf jedem Modul. Echt cool, wenn man’s mal hat. Aber ich find’s trotzdem krass, dass so viele Leute noch immer mit Stift und Klebeband rumfummeln. 🤦♂️

Klaus - Peter Richter

hab neulich bei meinem Nachbarn den Kasten gesehen und dachte erst es ist ein Kunstprojekt weil alles mit Post-its beschriftet ist lmao aber echt so ne situation will keiner haben

Patrick Cher

Oh wow, eine ganze Essay über Beschriftung. Wie rührend. In Frankreich haben wir keine Unterverteilungen – wir haben einfach einen Schalter für alles. Und wissen, was wir tun. Aber nein, Deutsche brauchen QR-Codes, Apps und 18mm Etiketten, sonst fallen sie in Ohnmacht. 🙄

Gunvor Bakke Kvinlog

Es ist interessant, wie sehr wir uns an Regeln klammern, um Sicherheit zu erzeugen. Aber ist es nicht auch eine Form von Kontrolle? Wenn wir alles beschriften, kontrollieren wir nicht nur den Strom, sondern auch die Angst davor. Vielleicht brauchen wir nicht mehr Etiketten – sondern mehr Vertrauen in uns selbst, die Nachbarn, die Gemeinschaft.

Adrienne Seitz

Ich hab vor zwei Jahren meinen Kasten neu gemacht und dabei die Empfehlung mit den 18mm Etiketten ignoriert – weil ich dachte, 12mm reichen. Hatte dann 3 Wochen später einen Kurzschluss in der Garage und konnte den Schalter nicht finden. Seitdem: Nur noch offizielle Elektro-Etiketten. Und nein, ich hab nicht nochmal so einen Mist gemacht. 🤦♀️

Sebastian Westphal

Ich find’s krass, dass AFDD ab 2025 Pflicht wird – das ist echt ein Gamechanger. Hab neulich nen Video gesehen, wo ein alter Kabelbaum durch einen Funken in Brand geriet, ohne dass irgendein LS oder FI was gemerkt hat. AFDD erkennt das wie ein Alarmhund. Ich hab’s jetzt in meiner Wohnung installiert, und es hat 120€ gekostet – aber ich schlafe seitdem besser. 🔌💡

Dana Lenz

Es ist nicht nur eine Norm – es ist eine moralische Verpflichtung. Wer eine Unterverteilung unbeschriftet lässt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch seine Familie, seine Nachbarn und die Feuerwehr. Jeder, der das ignoriert, handelt fahrlässig. Und das ist nicht nur unprofessionell – es ist verantwortungslos. Ich erwarte von jedem Elektriker, dass er das einhält. Punkt.

Lorentz Koagedal

ich hab das alles gelesen und bin total überwältigt aber ehrlich gesagt ich hab keine ahnung ob ich jetzt einen fi schalter brauche oder nicht oder ob der afdd auch für alte häuser gilt oder ob ich das selbst machen darf weil ich letztes jahr nen stecker gewechselt hab und es funktioniert aber mein freund sagt ich soll lieber nen elektriker rufen aber ich will nicht so viel geld ausgeben weil ich denk ich kann das doch auch alleine und dann hab ich noch die frage ob die hager app auch mit samsung geräten funktioniert weil ich hab ein samsung tablet und nicht ein iphone und ich hab das jetzt schon 3 mal gelesen aber ich verstehe immer noch nicht ob ich jetzt 12 oder 18 mm etiketten brauche und ob das mit dem qr code auch für meine wohnung in der 3. etage gilt weil die wohnung ist von 1987 und ich hab keine ahnung was da drin ist und ich hab jetzt 2 stunden damit verbracht das zu lesen und bin total verwirrt und hab jetzt angst dass ich sterbe wenn ich den strom abschalte