Stellen Sie sich vor: Ein kleiner Brand entsteht in Ihrer Küche - durch einen defekten Herd oder ein vergessenes Küchenhandtuch. In nur 90 Sekunden breitet sich Rauch durch den Flur aus. Die Türen zum Schlafzimmer sind keine Brandschutztüren. Die Decke über dem Treppenhaus ist aus normalem Gipskarton. Was dann passiert, ist kein Film, sondern Realität - und es gibt viele Fälle, in denen Menschen sterben, weil der Innenausbau nicht den einfachsten Brandschutzregeln entspricht.

Warum Brandschutz im Innenausbau kein Luxus ist

Brandschutz im Innenausbau geht nicht um teure, unsichtbare Systeme. Es geht um klare Regeln, die Leben retten. In Deutschland gilt die Musterbauordnung (MBO) als Grundlage. Sie wurde zuletzt 2020 überarbeitet und legt fest, wie sich Feuer in Gebäuden verhalten darf - und wie es nicht darf. Die 16 Bundesländer haben ihre eigenen Landesbauordnungen, aber alle basieren auf dieser MBO. Der Clou: Es geht nicht nur um Wände und Decken. Es geht um Türen, Fenster, Bodenbeläge, Kabeldurchführungen, sogar um Kleber und Dämmstoffe.Ein Brand beginnt oft dort, wo man es nicht erwartet: hinter der Wand, unter dem Boden, in der Decke. Deshalb ist der Innenausbau der kritischste Bereich. Hier sitzen die meisten brennbaren Materialien - Tapeten, Holzpaneelen, Polster, Teppiche. Und hier laufen die Leitungen, die bei Kurzschlüssen Funken schlagen. Wenn diese Elemente nicht richtig klassifiziert sind, wird aus einem kleinen Feuer in Sekunden eine Katastrophe.

Die Normen: DIN 4102 vs. DIN EN 13501

Zwei Normen bestimmen, was brennbar und was sicher ist: die deutsche DIN 4102 und die europäische DIN EN 13501. Die erste ist älter, die zweite ist moderner - und wird langsam zur Pflicht.DIN 4102 klassifiziert Baustoffe nach ihrer Brennbarkeit:

- A1: Nichtbrennbar (z. B. Beton, Stahl)

- A2: Schwer entflammbar (z. B. Gipskartonplatten mit mineralischer Beschichtung)

- B1: Schwer entflammbar (z. B. bestimmte Holzwerkstoffe mit Flammschutzmittel)

- B2: Normal entflammbar (z. B. viele Holzspanplatten, einige Kunststoffböden)

- B3: Leicht entflammbar (verboten in öffentlichen Gebäuden, oft auch in Wohnungen)

Die europäische Norm DIN EN 13501 geht weiter. Sie prüft nicht nur, ob ein Material brennt, sondern wie es sich im Brandfall verhält. Hier kommen Buchstaben und Zahlen: EI30, EI60, FI90. Was bedeutet das?

- E = Raumabschluss - verhindert, dass Rauch und Flammen durchschlüpfen

- I = Wärmedämmung - die andere Seite der Wand bleibt unter 140 °C

- F = Feuerwiderstand - die Tragfähigkeit bleibt erhalten

- 30, 60, 90 = Minuten, die das Bauteil aushält

Ein Brandschutz-Türblatt mit EI30 hält also 30 Minuten lang Flammen und Rauch zurück - und die Temperatur auf der anderen Seite bleibt sicher. Das ist kein Marketing-Gag. Das ist Lebensretter.

Was muss wo sein? Praxis-Beispiele

Nicht überall gilt das Gleiche. Die Anforderungen hängen vom Gebäudetyp ab.Gebäudeklasse 1 (Einfamilienhaus bis 7 m Höhe, max. 400 m²): Hier sind die Anforderungen am geringsten. Aber: Auch hier müssen Türen zwischen Wohnraum und Treppenhaus mindestens T30 haben. Bodenbeläge dürfen nicht leicht entflammbar sein - also kein B3. Das Umweltbundesamt schreibt in seinem Text 71/2024 klar: B2 ist die Mindestklasse für Bodenbeläge in Wohnungen.

Gebäudeklasse 2-5 (Mehrfamilienhäuser, Wohnblocks, öffentliche Gebäude): Hier wird es ernst. Treppenhäuser müssen als F90-Wände ausgeführt sein. Decken über Wohnungen müssen F30 oder F60 haben. Und die Türen? Nicht nur T30 - oft T60 oder sogar T90, je nach Stockwerk und Nutzung.

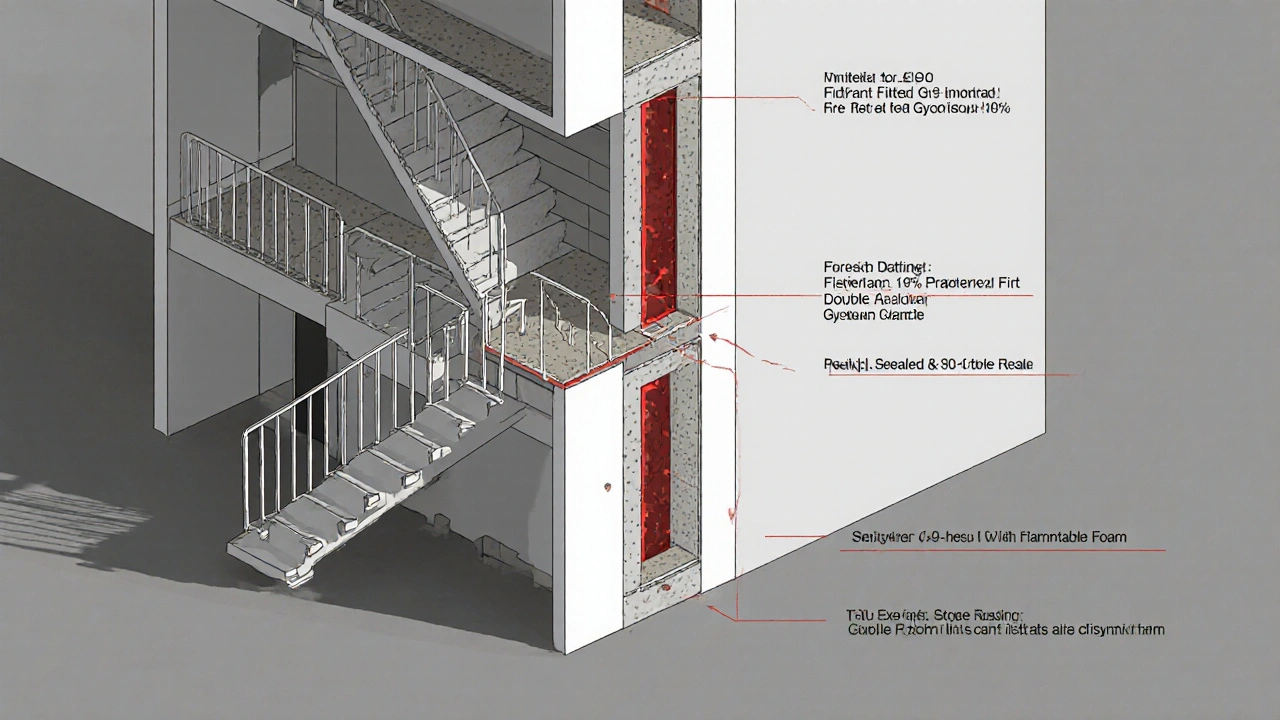

Ein typischer Fehler: Die Kabeldurchführung durch eine Brandschutzwand. Ein Elektriker bohrt ein Loch, legt Kabel durch - und füllt es mit Schaum. Fertig. Aber: Der Schaum ist brennbar. Die Wand ist jetzt ein Schwachpunkt. Richtig gemacht: Mit Brandschutzabschottungen aus mineralischem Mörtel oder speziellen Dichtungen. Das kostet 50 € mehr - rettet aber Leben.

Die häufigsten Fehler - und wie Sie sie vermeiden

Ein Gutachten des Instituts für Bauforschung (IfB) aus 2021 hat 200 Trockenbau-Projekte analysiert. Ergebnis: In 63 % der Fälle wurden Brandschutzanforderungen nicht vollständig erfüllt. Die Hauptgründe:- 32 %: Unzureichende Abdichtung von Durchführungen (Kabel, Rohre, Lüftungen)

- 27 %: Falsche Auswahl der Brandschutzklasse (z. B. T30 statt T60 in Treppenhäusern)

- 23 %: Keine Koordination zwischen Gewerken (Trockenbauer, Elektriker, Installateur arbeiten unabhängig)

Dr. Michael Zehnder, Brandschutzsachverständiger, sagt: „78 % der Mängel entstehen, weil Brandschutz erst am Ende geplant wird - statt von Anfang an.“

Was tun? Planen Sie Brandschutz mit der Architektin, nicht danach. Fragen Sie: Welche Wände sind Brandschutzwände? Wo müssen Türen mit Feuerwiderstand? Welche Bodenbeläge sind erlaubt? Und: Wer macht die Abschottungen - und hat er die Zertifikate dafür?

Kosten - und warum sie sich lohnen

Einige glauben, Brandschutz sei teuer. Das stimmt - aber nur, wenn man es falsch macht. Richtig geplant, macht es 3,8 % der Gesamtkosten aus - bei Einfamilienhäusern. Bei Mehrfamilienhäusern steigt es auf bis zu 6,2 %. Klingt viel? Vergleichen Sie das mit den Kosten eines Brandes: 100.000 € Schaden? 500.000 €? Oder das Leben eines Kindes?Und: Die Nachfrage steigt. Laut BayWa Baustoffe hat sich die Nachfrage nach Brandschutzlösungen im Innenausbau 2023 um 22 % erhöht. Warum? Weil Menschen merken: Sicherheit ist kein Luxus. Sie ist die Grundlage für ein gutes Zuhause.

Was kommt 2025? Trends und Innovationen

Die Musterbauordnung wird 2025 erneut überarbeitet. Die Ziele: Höhere Anforderungen, besonders in Wohngebäuden. Warum? Weil die Stadt immer dichter wird. Mehr Wohnungen in höheren Gebäuden. Mehr Menschen, die in einem Haus wohnen. Mehr Risiko.Die Industrie reagiert. Das Fraunhofer LBF entwickelt im Projekt InnFla biobasierte, formaldehydfreie Beschichtungen für Holz. Keine giftigen Chemikalien - aber gleicher Brandschutz. Das ist Zukunft: Sicherheit, die nicht die Luft verschmutzt.

Auch digital wird es besser. Mit BIM (Building Information Modeling) können Architekten Brandschutzkonstruktionen schon im 3D-Modell prüfen - bevor der erste Nagel eingeschlagen wird. Kein Platz mehr für Fehler.

Und: Brandschutz wird schöner. Heute gibt es Brandschutztüren, die wie normale Holztüren aussehen. Brandschutzverglasungen, die Licht durchlassen - aber Feuer nicht. Glastrennwände mit EI90-Wert, die offen wirken, aber im Brandfall die Wohnung schützen. Sicherheit muss nicht hässlich sein.

Was Sie jetzt tun sollten

Sie bauen um? Renovieren? Oder kaufen eine Wohnung?- Frage 1: Welche Wände sind Brandschutzwände? (Meist Treppenhäuser, Aufzugsschächte, Trennwände zwischen Wohnungen)

- Frage 2: Haben alle Türen zur Treppe oder zum Flur die richtige Klasse? (Mindestens T30)

- Frage 3: Sind alle Kabel- und Rohrdurchführungen mit Brandschutzabschottungen versehen? (Nicht mit Schaum!)

- Frage 4: Sind Bodenbeläge mindestens B2? (Nicht B3!)

- Frage 5: Hat der Handwerker Nachweise für die verwendeten Produkte? (Zertifikate von DIBt oder Prüfinstituten)

Wenn Sie hier nicht sicher sind - fragen Sie einen Brandschutzsachverständigen. Einmalig 300-500 € Investition - und Sie wissen, dass Ihr Zuhause nicht nur schön, sondern auch sicher ist.

Was ist der Unterschied zwischen B1 und B2 bei Bodenbelägen?

B1 bedeutet „schwer entflammbar“ - das Material brennt nur sehr schwer und selbst wenn es Feuer fängt, löst es sich nicht weiter aus. B2 ist „normal entflammbar“ - es brennt, aber langsam und ohne explosive Ausbreitung. In Wohnungen ist B2 die gesetzliche Mindestanforderung. B1 ist sicherer, aber teurer. Für Kinderzimmer oder Seniorenwohnungen lohnt sich der Aufpreis.

Darf ich eine normale Innentür als Brandschutztür verwenden?

Nein. Eine normale Holztür hat keinen Feuerwiderstand. Sie brennt in 5-10 Minuten durch. Brandschutztüren sind speziell konstruiert: mit massivem Kern, feuerverzögernden Beschichtungen, speziellen Dichtungen und einem Prüfzeichen (z. B. T30, T60). Nur solche Türen erfüllen die Bauordnung. Der Unterschied kostet 150-400 € - aber rettet Leben.

Welche Brandschutzklasse braucht eine Decke im Wohnzimmer?

Wenn die Decke eine Trennwand zu einer Wohnung darunter ist, muss sie mindestens F30 haben - also 30 Minuten Feuerwiderstand. In Einfamilienhäusern mit Holzbalkendecke ist das oft nicht der Fall. Hier muss eine Brandschutzdecke nachgerüstet werden - z. B. mit doppeltem Gipskarton mit mineralischer Dämmung dazwischen. Das ist Standard in Mehrfamilienhäusern, aber oft vergessen in Ein- und Zweifamilienhäusern.

Wie erkenne ich eine echte Brandschutzabschottung?

Eine echte Abschottung besteht aus mineralischem Mörtel, feuerhemmendem Dichtungsband oder speziellen Brandschutzkissen. Sie ist fest, steif, nicht weich oder porös. Schaum, Silikon oder Stoffe sind nie ausreichend. Suchen Sie nach dem CE-Zeichen und der Prüfnummer (z. B. „DIBt-Z-1234“). Fragt den Handwerker nach dem Nachweis - kein „Ich hab’s immer so gemacht“.

Gibt es Fördermittel für Brandschutz im Innenausbau?

Direkte Fördermittel für reinen Brandschutz gibt es nicht - aber: Wenn Sie gleichzeitig energieeffizient sanieren (z. B. Dämmung, Fenster), können Sie KfW-Fördermittel beantragen. Brandschutzmaßnahmen können dann als „Sicherheitskomponente“ im Sanierungskonzept mitgezählt werden. Fragt beim KfW-Berater nach - viele wissen das nicht.

Kommentare

Frank Vierling

Ich hab letztens in meiner Altbauwohnung die Türen zur Treppe ausgetauscht. Der Handwerker wollte mir normale Holztüren verkaufen. Hab ihn sofort unterbrochen und gesagt: Nein, T30 oder gar nichts. Das ist kein Luxus, das ist Überleben. Und nein, ich hab keine Angst vor Kosten - ich hab Angst vor dem, was passiert, wenn es brennt und die Tür nicht hält.

Jakob Sprenger

Wusstet ihr, dass die Regierung das absichtlich so kompliziert macht, damit nur die großen Firmen mit Zertifikaten profitieren? 😏 Ich hab mal einen Bauingenieur kennengelernt, der sagte: Die meisten Brandschutzvorschriften sind nur da, um Bauherren zu terrorisieren. Und dann kommt der DIBt-Z-1234-Code und du bist plötzlich der Böse, weil du kein mineralisches Mörtel genommen hast. Ich hab meine Türen mit Holz und Leim gemacht - und die Nachbarn sagen, ich hab das beste Feuerwerk im Haus. 🤫🔥

Michael Hufelschulte

Es ist bemerkenswert, wie die semantische Verschiebung von 'Brandschutz' zu 'Lebensretter' eine rhetorische Strategie darstellt, die emotionalen Appell mit technischer Autorität verknüpft. Die Norm DIN EN 13501 ist nicht lediglich eine technische Spezifikation, sondern ein epistemologischer Rahmen, der die ontologische Sicherheit des Wohnraums konstituiert. Die Verwendung von 'B2' als Mindeststandard impliziert eine normative Hierarchie, die bauliche Praxis in einen moralischen Kontext zwingt - ein Paradigma, das von der MBO 2020 systematisch institutionalisiert wurde. Wer B3 nutzt, untergräbt nicht nur die Bauordnung, sondern die soziale Verantwortung als solche.

Wolfram Schmied

Ich hab vor drei Jahren mein Dachgeschoss renoviert. Habe alles nach DIN gemacht - Türen, Decken, Durchführungen. Der Elektriker hat gesagt: 'Das ist doch übertrieben.' Ich hab ihm gesagt: 'Wenn du heute abend dein Kind im Bett hast und es brennt - willst du dann wirklich auf 'übertrieben' vertrauen?' Er hat die Abschottung nachgebessert. Heute ist er mein bester Freund. Und ich hab kein bisschen Angst mehr, wenn der Herd an ist.

Elmar Idao

Beachten Sie: Die Schreibweise 'EI30' ist korrekt, nicht 'E130' oder 'E.I.30'. Die Norm DIN EN 13501 verwendet klare, normierte Kennzeichnungen ohne Leerzeichen oder Punkte. Fehlerhafte Schreibweisen führen in der Praxis zu Verwechslungen bei Prüfbehörden und können bei Bauabnahme zu teuren Nachbesserungen führen. Korrektheit ist kein Luxus - sie ist die Grundlage für Rechtssicherheit.

Jean Paul Kirschstein

Sicherheit ist kein Option. Sie ist eine Voraussetzung.

Alexander Wondra

Ich hab gerade mit meinem Bauherrn gesprochen - er hat die Decke im Wohnzimmer mit einfachem Gipskarton gemacht. Hab ihm den Abschnitt über F30 gezeigt. Er hat gesagt: 'Aber das ist doch nur eine Wohnung, kein Krankenhaus.' Ich hab ihm geantwortet: 'Genau. Deshalb muss sie sicher sein. Weil es dein Zuhause ist.' Jetzt baut er nach. Danke für diesen Beitrag. Endlich mal jemand, der nicht nur mit Zahlen, sondern mit Herz schreibt.

Philipp Lanninger

Die EU hat das alles erfunden, damit wir Deutsche mehr Geld ausgeben und die Franzosen und die Italiener sich zurücklehnen können. Wir bauen schon seit Jahrhunderten Häuser - und jetzt sollen wir wegen 'EI60' und 'DIBt-Z-1234' unser Geld in Schaumstoffe stecken? Nein danke. Ich hab eine alte Ziegelwand - die hält mehr als dein teurer Gipskarton. Und wenn es brennt, dann brennt es eben. Das ist Leben.

Eoin Browne

So... 2025. Die Regierung sagt: 'Mehr Sicherheit!' Und wir alle sagen: 'Ja, klar!' Aber wer zahlt das? Wer kontrolliert das? Und wer sagt uns, dass nicht der nächste Brand genau dort passiert, wo die Prüfnummer fehlt? 🤔 I mean... we're all just one bad electrician away from becoming a statistic. #Brandschutz #EuroBureaucracy

Clare Archibald

Oh bitte. Die Deutschen machen aus einem einfachen Haus eine Festung. Ich hab in Irland ein Haus mit Holzbalken und Strohdämmung - und seit 120 Jahren hat es nie gebrannt. Aber nein, in Deutschland muss jede Dübelbohrung mit 'mineralischem Mörtel' verschlossen werden. Wer hat denn diese Vorschriften erfunden? Ein Feuerwehrmann mit Angst vor Schatten?

Manja Gottschalk

Ich hab gerade meine Wohnung renoviert und die Brandschutztüren gekauft 😍 Die sehen aus wie normale Holztüren, aber mit 'T60' drauf! Und die Farbe ist so warm 🤍 Meine Katze schläft jetzt davor, als wäre sie die Wächterin des Hauses 🐱🔥 Danke für den Artikel - endlich hab ich was verstanden! #BrandschutzIstCool

Conor Gallagher

Es ist faszinierend, wie sich die Wahrnehmung von Sicherheit in der Baukultur von einem rein funktionalen Paradigma hin zu einem kulturell und emotional aufgeladenen Konzept entwickelt. In Irland ist Brandschutz oft ein Thema, das erst nach einem Vorfall diskutiert wird - hier in Deutschland wird es als Teil der Identität verstanden. Die Integration von BIM und biobasierten Materialien zeigt, dass Technologie nicht als Gegensatz zur Menschlichkeit fungiert, sondern als Medium, um menschliche Werte zu verlängern. Das ist nicht nur Bauwesen - das ist Ethik in Beton und Gips.

Philipp Cherubim

Ich hab vor einem Jahr die Kabeldurchführung in meiner Wand mit normalem Schaum gefüllt. Hatte keine Ahnung. Jetzt hab ich die Abschottung nachgezogen - 70 € und ein Nachmittag. Kein Drama. Aber jetzt schlafe ich besser. Echt, Leute: Das ist nicht schwer. Einfach fragen. Nicht den Handwerker glauben, weil er 'immer so macht'.

jill riveria

Ich hab das Gefühl, dass wir alle zu viel Angst haben - und gleichzeitig zu wenig wissen. Danke, dass du das so klar und ohne Angstmache geschrieben hast. Ich hab jetzt meine Türen geprüft, und eine war nur T30, obwohl sie in den Treppenflur führt. Hab gleich einen Sachverständigen gerufen. Es ist nicht übertrieben. Es ist Liebe zu den Menschen, die hier leben. ❤️

Torsten Muntz

Die MBO 2020 wurde nicht 'überarbeitet', sondern erweitert. Die Grundlage bleibt die alte MBO von 1997. Die 'Neuauflage' ist ein kosmetisches Update mit neuen Zahlen, aber kein substantieller Wandel. Wer behauptet, die Vorschriften seien 'strenger', irrt. Es ist Marketing. Die Industrie braucht neue Märkte. Und wir fallen drauf rein.

Ute Klang

Ich hab die KfW-Förderung für meine Sanierung beantragt - und sie haben mir gesagt, dass Brandschutz nicht gefördert wird... bis ich ihnen den Artikel gezeigt habe. Jetzt wird mein Antrag überarbeitet. Vielen Dank für die Info! 🙏 Ich hab mich schon gefragt, warum ich so viel Geld für Türen ausgeben soll. Jetzt weiß ich: Es ist kein Luxus. Es ist Verantwortung. Und das ist wertvoll.

Niklas Baus

Ich hab neulich eine Brandschutztür gekauft und dachte: 'Das ist ja teuer!' Dann hab ich gesehen, dass die Dichtung 'CE' hat, aber die Nummer war nicht lesbar. Hab den Hersteller angerufen - die haben gesagt, das ist eine Fälschung. Ich hab die Tür zurückgegeben. Wer glaubt, dass Brandschutz billig ist, der hat noch nie einen echten Prüfbericht gesehen. Bitte: Fragt nach dem Zertifikat. Nicht nur nach dem Preis.

Melanie Berger

Als Architektin in Wien sag ich: Die meisten Fehler passieren, weil die Gewerke nicht zusammenarbeiten. Der Elektriker bohrt, der Trockenbauer verkleidet, der Installateur legt Rohre - und keiner schaut, ob die Wand noch hält. BIM wäre die Lösung. Aber die meisten Handwerker haben noch nie davon gehört. Also: Baut nicht nur nach Plan. Baut nach Verständnis. Und fragt immer nach: 'Was passiert, wenn es brennt?' - nicht: 'Wie viel kostet das?'

Frank Vierling

Genau das meine ich. Die Leute denken, Brandschutz ist was für Bauexperten. Aber es ist etwas für jeden, der in einem Haus wohnt. Ich hab meinem Nachbarn eine Liste mit den 5 Fragen gemacht. Der hat sie ausgedruckt und an die Kühlschranktür geklebt. Jetzt fragt er jeden Handwerker vor der Arbeit: 'Welche Klasse? Hat der Nachweis?' Das ist der wahre Wandel.